La arquitectura contemporánea se enfrenta a un cambio de paradigma que supere la dimensión estrictamente funcional y poder cumplir un rol activo en la configuración de condiciones habitacionales que incidan directamente en la salud humana. En este marco, el concepto de biohabitabilidad se plantea como una articulación entre principios biofílicos, criterios técnicos ambientales y requerimientos de bienestar integral, para consolidarse como una categoría que redefine los fundamentos del diseño arquitectónico contemporáneo. El concepto de biohabitabilidad constituye una estructura teórico-metodológica que incorpora evidencia científica sobre las interacciones entre el entorno construido y las respuestas fisiológicas, cognitivas y emocionales de sus usuarios. Este criterio se sustenta en la convergencia de disciplinas como la neurociencia ambiental, la medicina preventiva y la psicología ambiental, para que los espacios que integran de manera sistemática elementos naturales y parámetros técnicos específicos pueden generar impactos cuantificables en la salud física, mental y social de quienes los habitan.

Fundamentos teóricos y parámetros técnicos de la biohabitabilidad

El concepto de biohabitabilidad se fundamenta teóricamente en la hipótesis de la biofilia, formulada por Edward O. Wilson en 1984, según la cual los seres humanos presentan una predisposición biológica hacia la conexión con organismos vivos y procesos naturales. Esta propuesta, ampliamente aceptada en ámbitos científicos y humanísticos, ha permitido establecer una base epistemológica para comprender la integración de la naturaleza en los entornos construidos como una necesidad inherente, más que como una elección estética.

La traducción arquitectónica de esta hipótesis se materializa en el diseño biofílico, una estrategia proyectual que establece principios para incorporar elementos naturales en el espacio edificado. Este criterio se estructura en tres categorías operativas: la conexión directa con la naturaleza, mediante recursos como la iluminación natural, la ventilación cruzada o la presencia de vegetación y agua; la conexión indirecta, a través del uso de materiales orgánicos, vistas al paisaje o referencias simbólicas a lo natural; y las experiencias espaciales que evocan cualidades propias de entornos naturales, mediante configuraciones morfológicas, escalas o secuencias que replican patrones ambientales.

La biohabitabilidad amplía este marco al incorporar criterios técnicos específicos orientados a la optimización de la calidad ambiental interior. Este punto de vista considera parámetros mensurables como los rangos de temperatura y humedad relativa, la proporción entre iluminación natural y artificial, los niveles de pureza del aire, el confort acústico y la reducción de la exposición a campos electromagnéticos.

Estudios interdisciplinarios han identificado correlaciones entre estos factores y diversos indicadores de salud física, mental y cognitiva. La iluminación natural, por ejemplo, cumple un rol central en la regulación de los ritmos circadianos, con efectos sobre el sueño, el estado anímico y el sistema inmunológico. Por su parte, la calidad del aire interior, condicionada por la presencia de contaminantes químicos y biológicos, influye en la función respiratoria, el rendimiento cognitivo y la incidencia de patologías crónicas. De este modo, la biohabitabilidad propone un modelo operativo para el diseño de entornos arquitectónicos orientados al bienestar integral.

Efectos fisiológicos de los entornos biohabitables

La evidencia científica ha identificado múltiples mecanismos mediante los cuales los entornos biohabitables inciden sobre la fisiología humana. En ámbitos clínicos, la exposición a elementos biofílicos se ha asociado con la disminución de marcadores fisiológicos de estrés, como los niveles de cortisol, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Estas respuestas están mediadas por la activación del sistema nervioso parasimpático, responsable de inducir estados de recuperación fisiológica.

En hospitales, la implementación de estrategias basadas en principios biofílicos ha mostrado efectos concretos en indicadores de salud. Estudios han registrado reducciones en los tiempos de hospitalización, menor uso de analgésicos y un aumento en los niveles de satisfacción del paciente. Una investigación sistemática reveló que los pacientes con vistas directas a entornos naturales experimentaron un proceso de recuperación un 30 % más rápido en comparación con quienes permanecieron en habitaciones sin acceso visual al exterior.

En espacios educativos y laborales, la exposición a variables biofílicas también se ha correlacionado con mejoras en el rendimiento cognitivo. En aulas con iluminación natural y presencia vegetal, se observaron incrementos del 15 % en la atención sostenida y del 25 % en la memoria de trabajo. Estos efectos se explican mediante la teoría de la restauración atencional, que plantea que los entornos naturales facilitan la recuperación de recursos mentales fatigados por tareas prolongadas de concentración dirigida.

En oficinas, la integración de jardines interiores y sistemas de iluminación natural ha demostrado impactos positivos en el rendimiento organizacional, reflejados en aumentos de productividad del 15 % y una reducción del 25 % en los índices de ausentismo laboral. Estos datos sugieren que la biohabitabilidad puede constituirse como una estrategia eficaz tanto para el mejoramiento de la salud individual como para la optimización de recursos en contextos institucionales.

Respecto al bienestar emocional, se han documentado efectos consistentes en la mitigación de síntomas de ansiedad y depresión. En particular, la presencia de elementos acuáticos ha mostrado una alta eficacia en la reducción del estrés psicológico, en concordancia con la teoría psicoevolutiva, la cual sostiene que ciertos estímulos naturales activan respuestas emocionales positivas de origen filogenético.

En el ámbito residencial, la aplicación de criterios biofílicos se ha relacionado con mejoras en la calidad del sueño, niveles de satisfacción habitacional y dinámicas de cohesión familiar. Estos beneficios se intensifican cuando los principios de diseño biofílico se combinan con tecnologías de control ambiental que regulan la calidad del aire interior y la modulación lumínica.

Los hospitales que han adoptado estrategias integrales de biohabitabilidad presentan indicadores positivos en relación con los procesos de recuperación. El estudio de casos en centros médicos permite observar que la incorporación de jardines terapéuticos, iluminación circadiana y materiales naturales favorece entornos propicios para la mejora de los pacientes. Estos dispositivos espaciales incluyen cascadas interiores con estímulos acústicos reguladores, muros vegetales que inciden en la calidad del aire, y distribuciones espaciales basadas en patrones orgánicos.

Una línea emergente en este ámbito es la integración de tecnologías digitales inmersivas con componentes biofílicos. La utilización de entornos virtuales que simulan experiencias naturales ha mostrado respuestas fisiológicas similares a las producidas por la exposición directa a la naturaleza, lo que amplía su aplicabilidad en contextos con restricciones físicas.

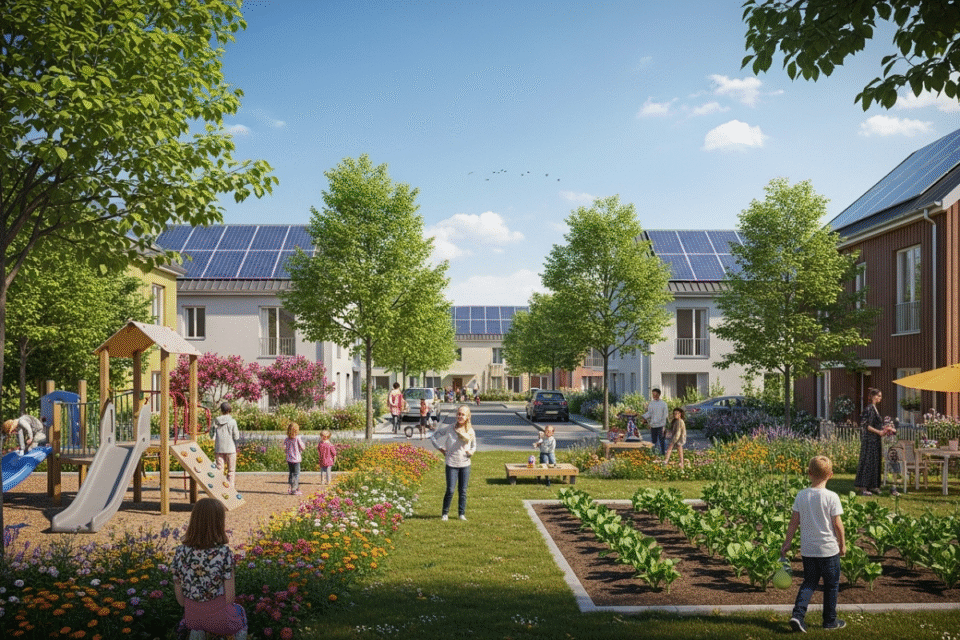

En el entorno doméstico, la biohabitabilidad se materializa mediante estrategias que fortalecen la continuidad entre interior y exterior, la presencia controlada de elementos naturales y la integración de sistemas técnicos orientados a la estabilidad ambiental. Los desarrollos residenciales que aplican estos principios registran mejoras tanto en el confort del usuario como en el rendimiento energético.

La conjunción entre principios bioclimáticos y recursos biofílicos permite configurar microambientes adaptativos, sensibles a las variaciones del entorno climático exterior. Esta lógica de diseño, de carácter sistémico, requiere la articulación de múltiples dispositivos técnicos y decisiones proyectuales coordinadas.

En espacios de trabajo, la biohabitabilidad se traduce en la presencia de jardines verticales, aprovechamiento optimizado de luz natural y áreas de descanso diseñadas con referentes del entorno natural. Estas configuraciones espaciales han demostrado influencias positivas sobre la productividad, así como sobre la colaboración, la creatividad y la permanencia del personal.

La disposición jerárquica de las áreas incluye zonas de transición que modulan progresivamente las condiciones ambientales, generando secuencias sensoriales que mantienen la atención y reducen la monotonía perceptiva. La incorporación de aromas naturales y texturas táctiles diversas refuerza la dimensión sensorial de la experiencia espacial.

Criterios Técnicos y Sistemas de Evaluación

La aplicación efectiva de la biohabitabilidad exige la definición de criterios técnicos concretos y la implementación de sistemas de evaluación que permitan medir de forma sistemática la calidad ambiental de los espacios construidos. Estos sistemas combinan parámetros tradicionales de confort ambiental interior con indicadores específicos de conectividad biofílica.

Entre las métricas emergentes se encuentran el índice de conectividad visual con la naturaleza, que cuantifica la proporción de espacios interiores con vistas naturales directas, y el coeficiente de diversidad biofílica, que evalúa tanto la variedad como la calidad de los elementos naturales integrados. Estas evaluaciones se complementan con estudios post-ocupación que registran las respuestas fisiológicas y psicológicas de los usuarios, aportando datos sobre los efectos reales del entorno construido.

La implementación de estos principios enfrenta obstáculos técnicos y operativos. La incorporación de sistemas vivos, como muros vegetales o techos verdes, implica la instalación de redes de irrigación, sistemas de iluminación artificial de apoyo y protocolos de mantenimiento especializados. Estos requerimientos incrementan la complejidad técnica y los costos operativos del edificio.

En contextos urbanos densos, la escasez de acceso a luz natural y a vistas exteriores impone restricciones adicionales. Para mitigar estas limitaciones, se emplean soluciones como patios interiores, dispositivos reflectantes que redistribuyen la luz solar o elementos biofílicos artificiales que replican estímulos naturales.

Otro aspecto relevante es la variabilidad individual en la respuesta a los estímulos biofílicos. Factores como la edad, el contexto cultural y las experiencias previas con entornos naturales influyen en la percepción y efectividad de estos elementos, lo que plantea la necesidad de criterios adaptativos en el diseño arquitectónico orientado a la biohabitabilidad.

Conclusiones: Síntesis Crítica y Proyección del Debate

La biohabitabilidad se configura como un paradigma arquitectónico integral que articula conocimientos provenientes de la neurociencia, la psicología ambiental y la medicina, consolidando una base empírica sólida sobre las interacciones entre el entorno construido y la salud humana. Este concepto trasciende las dimensiones formales o estéticas, proponiendo una reconfiguración del rol de la arquitectura como agente activo en la promoción del bienestar.

Los estudios revisados demuestran efectos consistentes de los entornos biohabitables sobre parámetros fisiológicos, psicológicos y cognitivos, lo que permite sustentar su relevancia desde una perspectiva técnica y ética. En este contexto, la biohabitabilidad deja de ser una opción proyectual para convertirse en una responsabilidad de la práctica arquitectónica contemporánea.

No obstante, su consolidación exige el desarrollo de marcos metodológicos que integren la variabilidad individual de las respuestas a estímulos biofílicos, las restricciones contextuales y los costos operativos. La investigación futura deberá concentrarse en la generación de estrategias adaptativas, tecnológicamente viables y costo-efectivas, especialmente en entornos urbanos densificados.

La evolución del debate apunta hacia la incorporación de criterios de biohabitabilidad en normativas urbanas, códigos de edificación y sistemas de certificación ambiental. Esta transición requerirá la formación de profesionales con competencias interdisciplinarias y la articulación entre arquitectura, ingeniería ambiental, ciencias del comportamiento y salud pública.

En última instancia, la biohabitabilidad plantea una reconciliación estructural entre las condiciones biológicas del ser humano y las posibilidades técnicas contemporáneas. Su adopción sistemática puede redefinir la arquitectura como un dispositivo proactivo de salud, capaz de generar espacios que contribuyen activamente a su desarrollo integral.

©tecnne

Nota:

La hipótesis de la biofilia, formulada por Edward O. Wilson en 1984, plantea que la afinidad humana por el entorno natural responde a una necesidad biológica profundamente arraigada. Esta teoría sostiene que la prolongada interacción de la especie humana con ecosistemas naturales, durante su proceso evolutivo, configuró patrones adaptativos que favorecen la atracción hacia entornos que ofrecen señales de seguridad, recursos y estabilidad ambiental. Espacios caracterizados por la presencia de vegetación, cuerpos de agua y horizontes abiertos constituyen ejemplos de configuraciones que evocan dichas condiciones.

Desde esta perspectiva, la biohabitabilidad se establece como una aplicación arquitectónica de esta hipótesis, orientada al diseño de entornos construidos que integren cualidades ambientales capaces de responder a necesidades fisiológicas y cognitivas específicas. La incorporación de elementos naturales, más allá de su valor expresivo o simbólico, busca activar respuestas neurofisiológicas asociadas con la restauración, la regulación emocional y la homeostasis funcional.

La biohabitabilidad extiende el enfoque del diseño sostenible al considerar variables que inciden directamente en la calidad ambiental interior. Entre los parámetros operativos se incluyen:

- Calidad del aire interior, a través de estrategias de ventilación natural y la selección de materiales con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV).

- Iluminación natural, mediante el aprovechamiento pasivo de la radiación solar para la regulación de los ritmos circadianos y el bienestar psicológico.

- Confort acústico, mediante soluciones que atenúan la exposición a ruido ambiental, especialmente relevante en contextos urbanos de alta densidad.

- Control de contaminantes físicos, como campos electromagnéticos, radiactividad del subsuelo y otras emisiones que pueden afectar negativamente la salud de los ocupantes.

Estos criterios se articulan con los principios del diseño biofílico, que operan como canal estructurante de la biohabitabilidad. Entre ellos se destacan:

- Vinculación visual con la naturaleza, mediante la disposición de aberturas que permitan vistas a jardines, vegetación o paisajes exteriores.

- Presencia de agua, a través de elementos como fuentes, estanques o superficies reflejantes que introducen estímulos visuales y sonoros asociados a contextos naturales.

- Uso de materiales naturales, como la madera, la piedra o fibras vegetales, que remiten a referencias táctiles y visuales coherentes con entornos no artificiales.

- Patrones morfológicos orgánicos, que evocan formas y estructuras presentes en la naturaleza mediante geometrías no ortogonales, secuencias espaciales biomiméticas y texturas irregulares.

- Integración de vegetación, tanto en interiores como en fachadas o cubiertas, mediante jardines verticales, techos verdes o sistemas de plantación controlada.

En conjunto, estos lineamientos permiten formular una arquitectura orientada a la salud humana desde una perspectiva evolutiva, integrando el conocimiento científico sobre las respuestas humanas al entorno natural con las exigencias técnicas del diseño contemporáneo. Así, la biohabitabilidad se consolida como una síntesis operativa entre biología, tecnología y proyecto arquitectónico, con implicancias tanto en la configuración formal del espacio como en su desempeño ambiental.

TECNNE | Arquitectura y contextos ©Marcelo Gardinetti 2021 Todos los derechos reservados.

El contenido de este sitio web está protegido por los derechos de propiedad intelectual e industrial. Salvo en los casos previstos en la ley, su reproducción, distribución, comunicación pública o transformación sin la autorización del titular de los derechos es una infracción penalizada por la legislación vigente. – Justificación del uso de imágenes y fotografías: – se utilizan las fotografías porque tratan de una obra artística y o arquitectónica significativa – la imagen solo se utiliza con fines informativos y educativos – la imagen está disponible en internet – la imagen es una copia de baja resolución de la obra original y no es apta para uso comercial – En todos los casos se menciona el autor –