La arquitectura de John Hejduk puede interpretarse como la materialización de una lógica de resistencia frente a los imperativos tradicionales de la disciplina, al sustraerse de la funcionalidad estricta y de la utilidad inmediata. Su obra encuentra una referencia conceptual afín en la fórmula “preferiría no hacerlo” pronunciada por Bartleby, el escribiente de Herman Melville, que ha trascendido el ámbito literario para convertirse en una categoría crítica de alcance filosófico y estético. Esta expresión condensa un gesto de suspensión: no afirma ni niega, sino que interrumpe el mandato, desestabiliza la autoridad y abre un espacio de indeterminación. La correspondencia entre la figura de Bartleby y la arquitectura de Hejduk permite examinar cómo la noción de suspensión, concebida como interrupción deliberada del hacer, junto con la negativa productiva y la potencia latente del no actuar, se manifiestan en proyectos como las Wall Houses y La Casa para el Habitante que se Negó a Participar.

Bartleby de Melville como clave interpretativa en la obra de John Hejduk

La figura de Bartleby, creada por Herman Melville, encarna una forma de resistencia pasiva cuya fuerza reside en la suspensión del mandato y en la negativa a integrarse en las lógicas de productividad. Su célebre “Preferiría no hacerlo” ha sido interpretado como un gesto que abre un vacío crítico: la indeterminación del sujeto, la potencia de no hacer y la experiencia de lo neutro. Esta actitud literaria encuentra un correlato arquitectónico en la obra de John Hejduk, cuyas propuestas despliegan una espacialidad que privilegia lo narrativo, lo simbólico y lo poético. La lectura cruzada de Bartleby y Hejduk permite reconocer la negativa como dispositivo crítico que reconfigura el sentido de la arquitectura y del habitar contemporáneo.

Bartleby, el escribiente de Herman Melville

“le dije lo que debía hacer, esto es, examinar un breve escrito conmigo. Imaginen mi sorpresa, mi consternación, cuando, sin moverse de su ángulo, Bartleby, con una voz singularmente suave y firme, replicó:

-Preferiría no hacerlo.

Me quedé un rato en silencio perfecto, ordenando mis atónitas facultades. Primero, se me ocurrió que mis oídos me engañaban o que Bartleby no había entendido mis palabras. Repetí la orden con la mayor claridad posible; pero con claridad se repitió la respuesta.

-Preferiría no hacerlo.

Preferiría no hacerlo -repetí como un eco, poniéndome de pie, excitadísimo y cruzando el cuarto a grandes pasos-. ¿Qué quiere decir con eso? Está loco. Necesito que me ayude a confrontar esta página; tómela -y se la alcancé.

-Preferiría no hacerlo -dijo.”

En Bartleby, el escribiente (1853), Herman Melville introduce la célebre fórmula “Preferiría no hacerlo” (I would prefer not to), que funciona como núcleo estructurante de la narración. Esta expresión es un dispositivo discursivo de resistencia pasiva, cuya eficacia se despliega en la suspensión de la acción, en la desestabilización de la autoridad y en la generación de un vacío semántico capaz de erosionar los fundamentos normativos del trabajo y del orden social moderno.

La crítica ha reconocido en esta fórmula un mecanismo de insumisión sin confrontación directa, donde el rechazo no se formula en términos de oposición explícita porque lo situaría en el terreno de la revuelta, sino como una preferencia negativa que neutraliza la lógica misma del mandato.

“Preferiría no hacerlo” es una de las expresiones más analizadas de la literatura moderna. La expresión se configura como un artefacto literario y filosófico que anticipa problemáticas contemporáneas sobre el poder, la resistencia y la condición humana en la modernidad capitalista.

Su fuerza radica en el carácter indeterminado de la enunciación: en lugar de negar, suspende; en lugar de afirmar, desplaza; y en lugar de confrontar, desactiva. En ello reside su condición paradigmática como emblema de las formas radicales de resistencia pasiva, cuyo alcance trasciende lo literario y se proyecta en los debates sobre la subjetividad, la comunidad y los dispositivos de control social.

La interpretación de Gilles Deleuze

En su lectura de “Bartleby, el escribiente”, Gilles Deleuze interpreta al personaje como la figura del “hombre sin referencias”, un sujeto cuya fórmula “preferiría no hacerlo” desactiva simultáneamente la gramática de la obligación y los presupuestos que sostienen las estructuras de poder.

Según Deleuze, la expresión de Bartleby abre un espacio de indiscernibilidad y de indeterminación que se expande de manera incesante, borrando toda particularidad y anulando la única referencia sobre la cual podría establecerse alguna preferencia como el acto mismo de copiar. En esta lógica, Bartleby encarna la figura de un sujeto sin atributos: sin pasado ni futuro, sin propiedades ni cualidades, demasiado “liso” para ser definido por alguna particularidad.

La figura de Bartleby opera como un dispositivo de desestabilización: cada repetición de la fórmula revela la fragilidad de la autoridad, la inconsistencia de los órdenes establecidos y la vulnerabilidad de las estructuras de poder.

La lectura de Giorgio Agamben

La lectura de Giorgio Agamben sobre Bartleby, el escribiente se articula en torno a la célebre fórmula “I would prefer not to”, interpretada desde la categoría aristotélica de la potencia y su reformulación en la modernidad.

Agamben entiende a Bartleby como la encarnación de una potencia que permanece en estado de latencia, como posibilidad pura. La frase instituye una suspensión en la que lo posible nunca se resuelve en una realización determinada.

Dentro de esta lógica, adquiere centralidad la noción aristotélica de la dynamis me einai, o “potencia de no”, que implica que la verdadera potencia incluye la capacidad de hacer, pero también la capacidad de no hacer. En este sentido, Bartleby representa una figura liminar que interrumpe la lógica productiva y normativa de la modernidad, al situarse en el umbral donde la potencia se mantiene intacta como pura virtualidad. Una figura mesiánica que cuestiona las estructuras de autoridad y reconfigura el vínculo entre potencia, lenguaje y política.

Bartleby en la reflexión de Maurice Blanchot

La figura de Bartleby ocupa también un lugar significativo en la reflexión de Maurice Blanchot, no en forma monográfica como en los estudios de Deleuze o Agamben, sino integrada en su pensamiento más amplio sobre el lenguaje, la literatura y la experiencia del límite. En este marco, Bartleby se configura como una figura paradigmática de la negatividad literaria. La célebre fórmula “preferiría no hacerlo” remite a una suspensión que interrumpe el circuito habitual del lenguaje, donde se manifiesta la dimensión neutra del decir, un territorio donde el sentido se retira y se expone un vacío irreductible.

Esta neutralidad se traduce en la desaparición de las oposiciones clásicas: acción e inacción, afirmación y negación. Bartleby encarna así “lo neutro”, un estado donde la subjetividad se borra y queda reducida a una exposición sin determinaciones.

La literatura misma se entiende como experiencia de límite, que no comunica un contenido definido sino que insiste en su carácter de acontecimiento vacío. La fórmula de Bartleby se convierte en signo de esta condición: no destruye, pero suspende; no afirma, pero tampoco niega. Se aproxima a “el desastre”, un acontecimiento que no acontece plenamente, pero cuya presencia se impone en la interrupción.

Herman Melville y la obra de John Hejduk

La obra de Herman Melville fue una de las referencias literarias más significativas en la producción de Hejduk, que se encuentra en sus anotaciones gráficas y en proyectos específicos. Su nombre aparece en Architectural Requiem y de manera más explícita en New England Masque.

El relato “Bartleby, el escribiente” encuentra un correlato directo en el proyecto de John Hejduk “La Casa para el Habitante que se Negó a Participar”, concebido para Venecia en 1979. Ambos casos articulan la noción de negación y abordan la compleja dialéctica entre exposición, privacidad e intimidad, a través de figuras que rechazan la participación plena en el entramado social y espacial que los rodea.

La Casa para el Habitante que se Negó a Participar frente a las Wall Houses

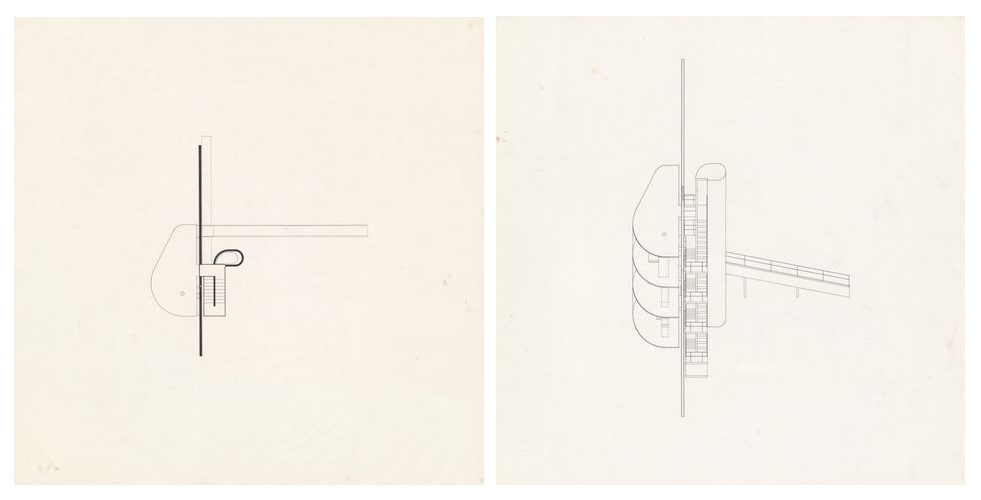

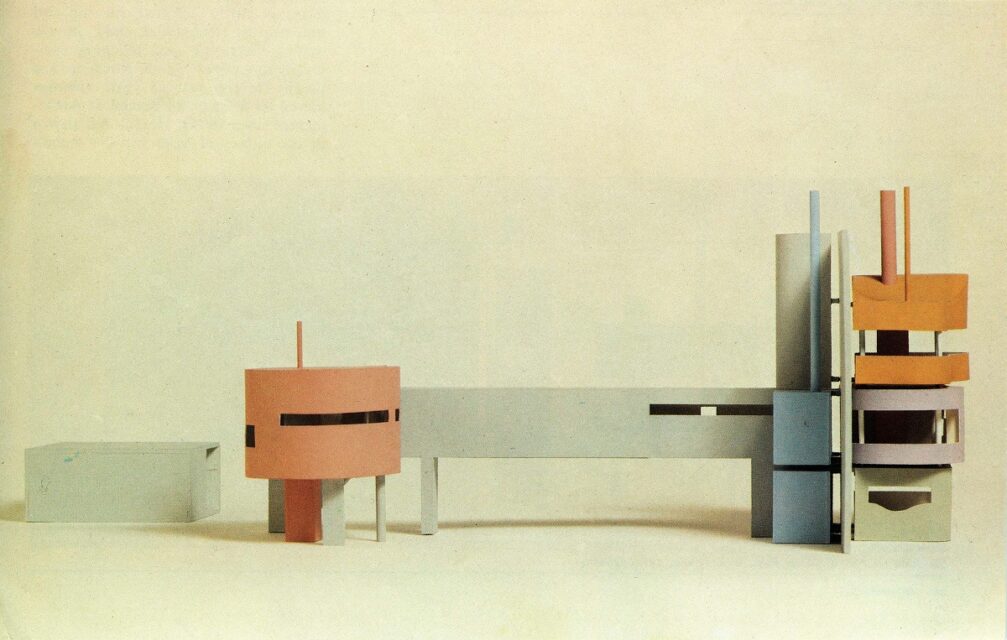

El proyecto La Casa para el Habitante que se Negó a Participar (Venecia, 1979) se inscribe dentro de la serie de Wall Houses desarrolladas por John Hejduk desde la década de 1960. No obstante, dentro de este conjunto tipológico, adquiere un estatuto singular por la radicalidad con la que explora la exposición del habitante y la problematización del concepto de intimidad.

La tipología de las Wall Houses

En términos generales, las Wall Houses se caracterizan por organizar el programa doméstico a partir de un muro estructurador que separa, articula y tensiona los espacios de habitación. Este muro, concebido como elemento portante y al mismo tiempo simbólico, funciona como límite y mediador: divide interior y exterior, pero también actúa como soporte de pasajes, circulaciones y aperturas.

Las Wall House desarrollan la idea de desplazamiento programático en relación con el muro. Los espacios domésticos se conciben como volúmenes autónomos, proyectados hacia un lado del muro y conectados entre sí por pasarelas o puentes. Esta disposición produce una fragmentación del programa y una distancia temporal en el recorrido cotidiano, donde cada uso se convierte en una experiencia de transición. La casa es entendida como un organismo modular en el que el muro opera como soporte abstracto, capaz de absorber múltiples configuraciones y de traducir la tensión entre continuidad y discontinuidad.

La influencia de Melville en la lectura de las Wall Houses

La lectura de las Wall Houses a través de la influencia de Herman Melville permite reconocer una evolución que va desde la exploración tipológica hasta la construcción de una metáfora existencial. En Wall House 1 (1967), el muro aparece como un dispositivo especulativo que articula células adosadas y fragmenta el habitar, generando un resguardo parcial de la intimidad. La lógica de compartimentación y aislamiento recuerda a los espacios cerrados en los que Melville sitúa a personajes marginales, atrapados en tareas repetitivas que nunca revelan del todo su interioridad.

En Wall House 2 (1968–74), la tipología alcanza una mayor claridad formal. Los volúmenes independientes, proyectados hacia un lado del muro, transforman la intimidad en tránsito y obligan a experimentar la domesticidad como desplazamiento. Esta condición de discontinuidad temporal se acerca a la narrativa melvilliana, donde la existencia se consume en un presente inestable, semejante al errar constante de los marineros en Moby Dick. El muro ya no es solo un mediador, sino un horizonte abstracto que regula la experiencia y la organiza como si se tratara de un relato fragmentado.

La excepción de la Casa del Habitante

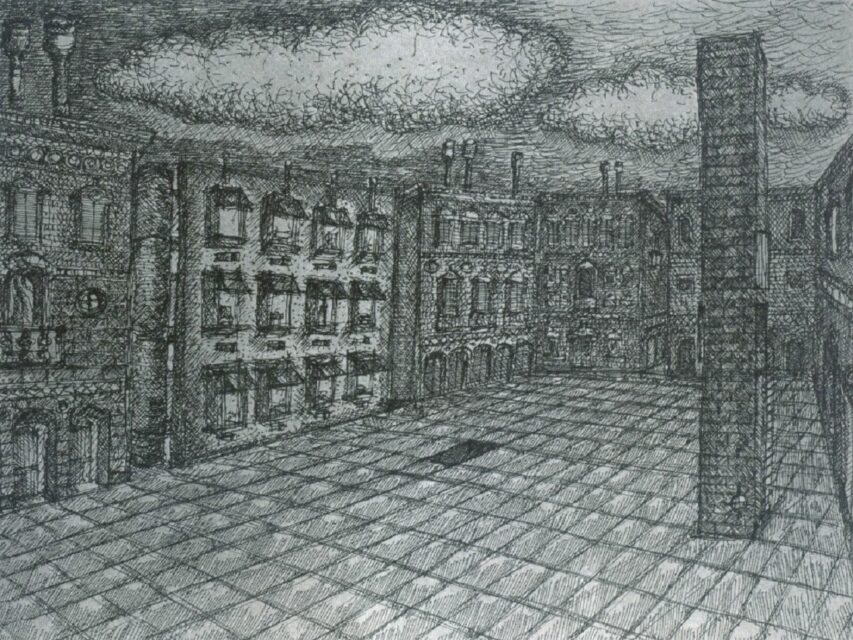

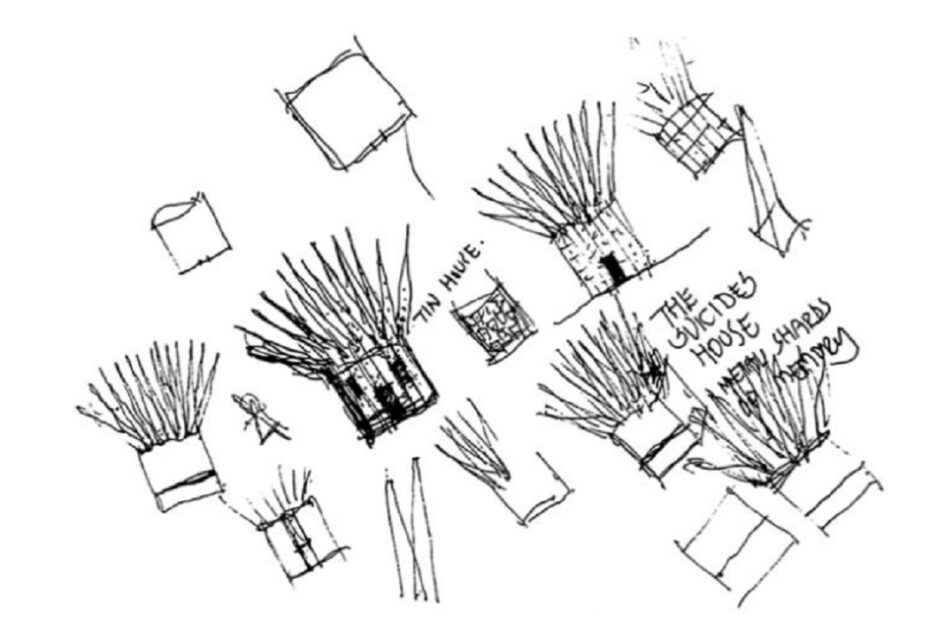

El proyecto La Casa para el Habitante que se Negó a Participar, concebido por John Hejduk para la Bienal de Venecia de 1979 y nunca construido, es una radicalización de la tipología de las Wall Houses. En esta propuesta, el muro deja de funcionar como mediador entre interior y exterior para transformarse en fachada pública y pantalla de exhibición.

Se organiza a partir de doce unidades modulares, concebidas como cajas rectangulares de vidrio de 6 × 6 × 9 pulgadas que sobresalen del muro de la vivienda. Cada cápsula arquitectónica constituye una prolongación del espacio doméstico hacia el exterior, aloja un mueble particular y expone de manera directa la actividad asociada al habitante que la ocupa.

A diferencia de la lógica convencional de la vivienda occidental, donde un mismo espacio puede acoger múltiples actividades, aquí cada función se aísla en una unidad independiente, que genera una estricta correspondencia entre acción, mobiliario y volumen arquitectónico. Este despiece programático se vincula directamente con el espacio público de la plaza veneciana donde se sitúa la propuesta, estableciendo una relación de exposición controlada entre lo privado y lo colectivo.

La visibilidad de esas acciones se potencia mediante una torre situada en la plaza, cuya plataforma de observación se ubica a la misma altura que la Unidad 7. Esta unidad carece de mobiliario, para convirtirse en un dispositivo de reflexión especular: desde la torre, el observador no contempla una actividad doméstica, sino su propio reflejo, confrontando así la condición voyeurística de quienes observan sin ser observados.

La obra subraya el carácter perverso de la mirada pública, introduciendo una crítica a la relación entre espectador, habitante y arquitectura. Hejduk definió este gesto como una “arquitectura del pesimismo”, en la que la domesticidad se despoja deliberadamente de intimidad y se enfrenta al dominio público.

Bartleby en la arquitectura de John Hejduk

A diferencia de las Wall Houses, centradas en la reflexión sobre el habitar fragmentado y el tiempo del recorrido, La Casa para el Habitante que se Negó a Participar introduce un referente literario explícito: Bartleby, el escribiente de Herman Melville. El “preferiría no hacerlo” se traduce en la condición del habitante sometido a la exposición pública, que se resiste simbólicamente a integrarse en la lógica social de la plaza. Tanto Bartleby como el habitante son figuras irreductibles, definidas por una función mínima, copista o residente, caracterizadas por la ausencia de narración personal.

La tensión estructural de las Wall Houses entre muro y células, que antes proponía un juego de distancias y recorridos, se transforma en confrontación directa: público contra privado, observador contra observado, exterior contra interior. La intimidad ya no se preserva mediante el ocultamiento, sino mediante la resistencia, expresada como silencio, opacidad y negación. La casa se erige como un manifiesto arquitectónico y una metáfora política, que dramatiza la dialéctica entre exposición y retiro, para proyectar la arquitectura como espacio narrativo donde la negación misma deviene forma de habitar.

La célebre fórmula de Bartleby constituye un gesto de suspensión: una resistencia pasiva que desactiva la lógica de la productividad y el mandato. En la obra de Hejduk, este gesto encuentra una traducción espacial de un “preferiría no arquitectónico” frente a las expectativas normativas de la disciplina. Del mismo modo que Bartleby rehúsa desempeñar la tarea de escribiente, Hejduk evita inscribir su arquitectura en el terreno de la utilidad inmediata. Proyectos como las Wall Houses o los Masques desplazan la función hacia lo narrativo y lo poético, configurando construcciones que prefieren no responder a programas convencionales y que mantienen la habitabilidad en estado de suspensión.

Así como la frase de Bartleby no afirma ni niega, sino que suspende, Hejduk desarrolla arquitecturas que rehúsan fijar un significado estable. En Victims, por ejemplo, la memoria del Holocausto se articula en un dispositivo espacial fragmentado, donde lo que emerge no es una narrativa cerrada, sino un vacío que interpela al visitante. La obra “prefiere no” clausurar el sentido y se abre, en cambio, a una ambigüedad crítica que constituye su núcleo expresivo.

La resistencia de Bartleby proviene de la inacción. De igual manera, Hejduk formula arquitecturas que se mantienen en el umbral entre proyecto y escritura. Numerosas obras existen únicamente como maquetas, dibujos o relatos, configurando una negativa implícita a la lógica productivista del edificio como objeto acabado. Hejduk puede entenderse como un arquitecto-escribiente: sus obras son grafías espaciales o relatos dibujados que interrumpen el mandato disciplinar y se resisten a la absorción por la lógica mercantil o funcionalista.

En este sentido, la figura de Bartleby ilumina la dimensión política y poética de la arquitectura de Hejduk. El escribiente encarna la “potencia de no”: la capacidad de actuar absteniéndose de hacerlo. La arquitectura de Hejduk comparte esta condición en proyectos como «House of the Suicide» y «House of the Mother of the Suicide», concebidos como presencias suspendidas, habitables solo en un plano simbólico. Estas obras, que “prefieren no” ser viviendas en sentido estricto, intensifican por eso su densidad crítica y su alcance poético.

Poética de la Resistencia

La figura de Bartleby constituye un arquetipo de la resistencia pasiva y de la negatividad radical frente a las lógicas de la productividad, la utilidad y la integración social. Esa misma actitud puede reconocerse en la arquitectura de John Hejduk, cuya obra, en lugar de responder directamente a los imperativos funcionales o a los programas normativos de la disciplina, propone dispositivos espaciales narrativos, simbólicos y poéticos que “prefieren no” plegarse a la lógica instrumental.

Las reiteradas negativas de Bartleby se proyectan como metáforas arquitectónicas en las Wall Houses y los Masques, donde la habitabilidad se pospone a favor de la dimensión narrativa. En todos estos casos, tanto en la literatura como en la arquitectura, lo que emerge es una poética de la resistencia que, al suspender la función, desvela nuevas posibilidades de sentido en el límite entre el vacío y la forma.

1 La negativa reiterada

“Preferiría no hacerlo.”

Esta fórmula, repetida por Bartleby ante cada requerimiento, introduce un gesto de resistencia pasiva que no es confrontación directa, sino suspensión del mandato. En la arquitectura de Hejduk, esta lógica se manifiesta en proyectos como las Wall Houses o los Masques, que “prefieren no” responder a un programa funcional estricto. La habitabilidad permanece en suspenso, y lo que predomina es la dimensión narrativa y simbólica.

2 La renuncia a toda acción productiva

“Nada irrita tanto a una persona diligente como la resistencia pasiva. Y si el individuo que resiste resulta inofensivo en su pasividad, entonces quien lo observa se ve obligado a imaginar lo que su juicio no logra resolver.”

Este pasaje describe la incomodidad que provoca Bartleby al negarse a participar de la productividad. Del mismo modo, proyectos como Victims (1986) introducen una espacialidad fragmentaria y silenciosa que no ofrece un relato cerrado ni un uso convencional, sino que obliga al visitante a enfrentarse a un vacío crítico, imposible de resolver desde categorías utilitarias.

3 La reducción de la existencia a lo mínimo

“Al principio Bartleby realizó una cantidad extraordinaria de copias. Como si hubiera estado hambriento de escribir, se lanzó sobre mis documentos. Después, no volvió a escribir nada.”

El tránsito de la hiperactividad inicial a la completa inacción define la figura de Bartleby como un ser reducido a la pura presencia mínima. Esta condición se encuentra en proyectos como House of the Suicide y House of the Mother of the Suicide (1974), concebidos como arquitecturas vacías, habitables solo en un plano simbólico. Al igual que Bartleby, estas casas se definen por lo que niegan: no son refugio, no son programa, no son vivienda en el sentido convencional.

4 El rechazo definitivo de la integración

“Preferiría no comer hoy.”

La negativa incluso a comer conduce a Bartleby hacia una autonegación radical. Hejduk explora esta condición extrema en La Casa para el Habitante que se Negó a Participar (1979), donde el muro se convierte en pantalla pública y las células domésticas se exponen al escrutinio ciudadano. El habitante, como Bartleby, queda definido por la negativa: no hay refugio, no hay intimidad, solo resistencia frente a la lógica social de la plaza.

Conclusión

La lectura de las Wall Houses a la luz de la obra de Herman Melville permite reconocer un trasfondo literario implícito en los primeros proyectos, pero que se vuelve explícito y decisivo en la propuesta veneciana de 1979. En Wall House 1, la fragmentación del habitar y la condición del muro como mediador sugieren ya una aproximación a la tensión melvilliana entre aislamiento y confrontación, entre interioridad y exposición, sin que aún se formule una referencia directa. En Wall House 2, la temporalidad del recorrido y la discontinuidad espacial evocan una existencia suspendida, marcada por un presente que se consume en el tránsito y que, al igual que en los personajes de Melville, carece de anclajes firmes en el pasado o el futuro.

Sin embargo, en La Casa para el Habitante que se Negó a Participar, el vínculo con Melville, y en particular con la figura de Bartleby, se manifiesta de manera explícita. La negativa del escribiente se traduce arquitectónicamente en la resistencia del habitante a integrarse plenamente en la sociedad, mientras el muro deviene fachada pública que expone, paradójicamente, la intimidad que se busca preservar. La arquitectura encarna un gesto literario en la materialización espacial de la negación como forma de existencia.

Las tres obras evidencian un ejercicio disciplinar que interroga la condición humana. Lo que comienza como especulación formal termina convertido en metáfora arquitectónica de la resistencia pasiva, la intimidad oculta y la tensión irresoluble entre exposición y retiro.

Marcelo Gardinetti

Bibliografía:

Agamben, Giorgio. “La comunidad que viene.” Traducido por José L. Villacañas y Claudio La Rocca, Pre-Textos, 1996.

Barberá Pastor, Carlos. “De la Widow’s Walk a Security: Una interpretación sobre las Masques de John Hejduk.” Proyecto, Progreso, Arquitectura, no. 19, 2018, pp. 84–99.

Barberá Pastor, Carlos. “John Hejduk y la literatura: De Retreat Masque a Architectural Requiem.” Escritura e Imagen, vol. 20, 2024, pp. 57–75. https://doi.org/10.5209/esim.88840.

Blanchot, Maurice. “L’Écriture du désastre.” Gallimard, 1983. Traducción de Pierre de Place: La escritura del desastre. Monte Ávila, 1990.

Cardani, Luca. “La ciudad como teatro de personajes: Las Masques de John Hejduk.” I2 Investigación e Innovación en Arquitectura y Territorio, vol. 9, no. 2, 2021, pp. 51–74. https://doi.org/10.14198/I2.17415.

Deleuze, Gilles. “Crítica y clínica.” Traducido por Thomas Kauf, Anagrama, 1996.

Estrella Cobo, Lisseth Mireya. “John Hejduk y la pedagogía de los proyectos arquitectónicos: Cooper Union 1964–2000.” Tesis doctoral, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 2021.

Goldhoorn, Bart; John Hejduk, and Nederlands Architectuurinstituut. “Schools of Architecture.” NAi Publishers, 1996.

Hejduk, John. “John Hejduk: Dos conferencias: Valencia, octubre 2001.” Ediciones Generales de la Construcción, 2001.

Hejduk, John. “Mask of Medusa.” Rizzoli, 1985.

Hejduk, John. “Masques.” The Renaissance Society at The University of Chicago, 1981.

Hejduk, John. “The Lancaster Hanover Masque.” Architectural Association, Centre Canadien d’Architecture, 1992.

Hejduk, John. “Victims.” Yerba, 1993.

Melville, Herman. “Bartleby el escribiente.” Melville House, 2004.

Ros-García, Juan Manuel. “La máscara refugio o la mirada arquitectónica de John Hejduk.” EGA Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica, vol. 23, 2018, pp. 112–121. https://doi.org/10.4995/ega.2018.8869.

Imagen de portada: John Hejduk, House for the Inhabitant Who Refused to Participate, 1979 drawingmatter.org

TECNNE | Arquitectura y contextos ©Marcelo Gardinetti 2025 Todos los derechos reservados.

El contenido de este sitio web está protegido por los derechos de propiedad intelectual e industrial. Salvo en los casos previstos en la ley, su reproducción, distribución, comunicación pública o transformación sin la autorización del titular de los derechos es una infracción penalizada por la legislación vigente. – Justificación del uso de imágenes y fotografías: – se utilizan las fotografías porque tratan de una obra artística y o arquitectónica significativa – la imagen solo se utiliza con fines informativos y educativos – la imagen está disponible en internet – la imagen es una copia de baja resolución de la obra original y no es apta para uso comercial – En todos los casos se menciona el autor –