La meseta de Guiza constituye un enclave arquitectónico de referencia para el estudio de las técnicas constructivas y los sistemas simbólicos del antiguo Egipto. El conjunto de pirámides edificado entre aproximadamente 2550 y 2490 a.C. evidencia un grado avanzado de planificación, ejecución y dominio material, cuyos alcances siguen siendo objeto de análisis multidisciplinar. Estas estructuras, concebidas como dispositivos funerarios de carácter monumental, materializan la intersección entre función ritual y estrategia constructiva, articulando una síntesis entre geometría formal y significación escatológica. Cada elemento, desde la disposición modular de los bloques de caliza y granito hasta la orientación astronómica de las masas prismáticas, responde a una lógica que trasciende lo estructural y se inscribe en un sistema de creencias que otorga a la arquitectura un rol central en la continuidad del orden cósmico. La monumentalidad de las pirámides opera como codificación material de la ideología real, donde la perdurabilidad de la forma arquitectónica se asocia directamente con la permanencia del linaje faraónico y la estabilidad del universo simbólico egipcio.

Las Pirámides de Guiza: Contexto Histórico-Cultural

La construcción de las pirámides de Guiza se sitúa en el Reino Antiguo de Egipto, período en el que se consolidó la centralización del poder faraónico y se alcanzó una estabilidad política que permitió la organización sistemática de grandes obras arquitectónicas. Esta etapa, marcada por una concepción teocrática del gobierno, atribuía al faraón un rol dual como dirigente terrenal y entidad divina, condición que justificaba y exigía la edificación de monumentos funerarios de gran escala.

La arquitectura funeraria del período respondió a la necesidad de asegurar la transición del faraón hacia la divinidad plena tras la muerte. Esta transición requería no solo la preservación física del cuerpo —la momificación del ka—, sino también la existencia de un contenedor arquitectónico capaz de facilitar el tránsito del ba hacia el más allá. En este contexto, la pirámide operaba como un dispositivo cosmológico, concebido para asegurar la regeneración del soberano en correspondencia con el ciclo solar. La orientación astronómica de las estructuras, así como la precisión geométrica de su ejecución, obedecían a requerimientos teológicos fundamentales, más allá de sus implicancias técnicas o estéticas.

La Tríada Monumental: Especificidades Arquitectónicas

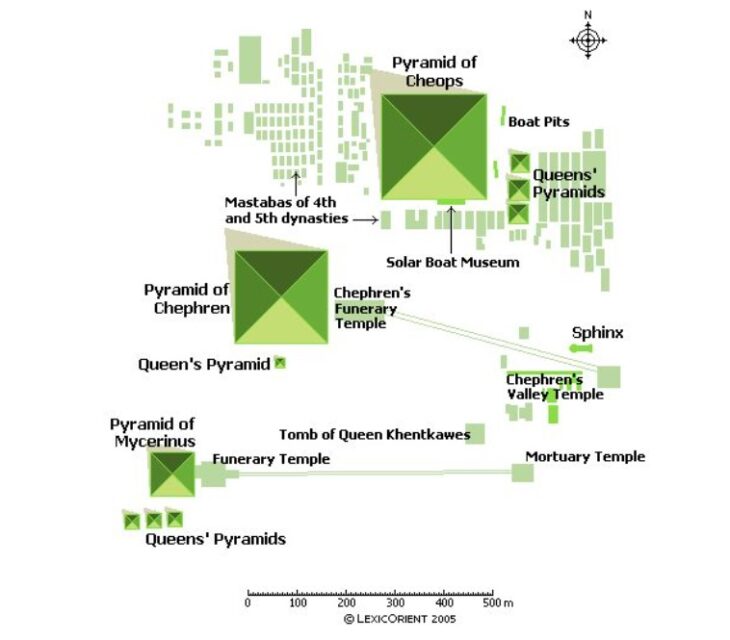

El complejo de Guiza está compuesto por tres pirámides principales, asociadas respectivamente a los faraones Keops (Jufu), Kefrén (Jafre) y Micerino (Menkaurá). Su disposición ha sido interpretada desde enfoques simbólicos, astronómicos y topográficos, sin que exista un consenso definitivo. Más allá de su distribución espacial, el conjunto constituye una muestra excepcional de planificación constructiva y refinamiento técnico.

La pirámide de Keops, edificada hacia 2550 a.C., es la más antigua y de mayor escala. Con una altura original cercana a los 147 metros, se erige sobre una base cuadrada de precisión notable. Aunque ha perdido el revestimiento de caliza pulida que la cubría, conserva una masa imponente compuesta por aproximadamente 2,3 millones de bloques, con pesos individuales que oscilan entre 2,5 y 15 toneladas. Su geometría ascendente contrasta con la solidez de su materialidad, estableciendo una relación entre peso físico y aspiración espiritual.

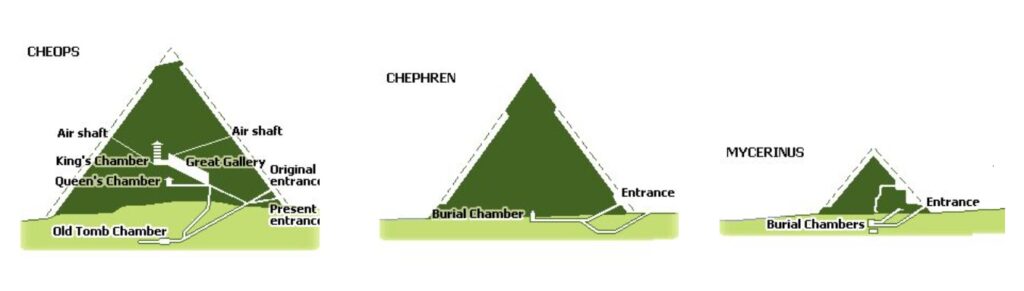

En su interior, la pirámide presenta una organización espacial compleja. La Cámara del Rey, construida en granito y ubicada en el eje vertical de la estructura, es el espacio funerario central. Está acompañada por la Cámara de la Reina —cuyo nombre no corresponde a su función original— y una cámara inferior excavada en la roca. Estos espacios se articulan mediante corredores ascendentes y descendentes, así como conductos de ventilación, lo que sugiere un conocimiento avanzado de circulación interna y condiciones ambientales, además de su carga simbólica relacionada con el ascenso del espíritu.

La pirámide de Kefrén, construida alrededor del 2520 a.C., mantiene proporciones ligeramente menores, aunque se eleva sobre un promontorio que le confiere mayor presencia visual. Conserva parte de su revestimiento original en la cúspide, lo que permite inferir el aspecto completo del monumento en su estado original. Su complejo funerario incluye la Gran Esfinge, figura esculpida en un solo cuerpo de piedra, que fusiona el cuerpo de león con el rostro del faraón. Esta integración formal simboliza la síntesis entre poder terrenal y protección solar, en consonancia con el programa simbólico del conjunto.

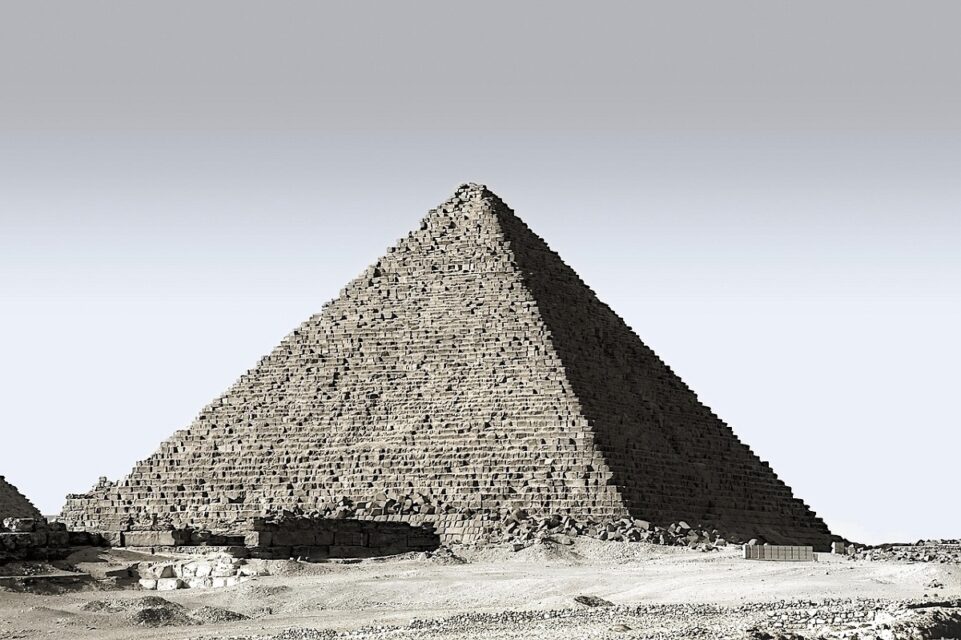

La tercera pirámide, atribuida a Micerino y construida hacia el 2490 a.C., presenta dimensiones significativamente menores. Esta reducción puede responder tanto a limitaciones de recursos como a un cambio en las prioridades políticas o simbólicas de la época. A pesar de su escala, conserva la precisión formal y el rigor constructivo de sus predecesoras, reafirmando la continuidad de los principios arquitectónicos y teológicos del conjunto.

Las Pirámides de Guiza: Teorías sobre la Construcción

La ausencia de documentación técnica contemporánea sobre los métodos constructivos utilizados en las pirámides de Guiza ha generado un amplio espectro de hipótesis que intentan explicar cómo se lograron ejecutar estas estructuras sin el uso de poleas, ruedas generalizadas o herramientas metálicas de alta resistencia. Esta laguna historiográfica ha sido abordada mediante inferencias basadas en arqueología experimental, análisis estructurales retrospectivos y estudios geológicos recientes.

El modelo actualmente más aceptado por la comunidad académica se articula en torno a tres fases fundamentales: la extracción y conformación de los bloques, su transporte hasta el sitio de edificación y su posterior elevación y ensamblaje en la estructura piramidal. Aunque no resuelve por completo las incógnitas, este enfoque permite establecer un marco técnico coherente con los vestigios arqueológicos disponibles.

En la fase de extracción, se ha documentado el uso de técnicas de segmentación mediante cuñas de madera introducidas en fisuras naturales, las cuales, al ser hidratadas, expandían su volumen y provocaban la fractura controlada del material. Para la caliza, principal componente de las pirámides, se utilizaron herramientas de cobre endurecido, suficientes para su corte y labrado. Este procedimiento, aunque elemental en apariencia, resultaba eficaz y compatible con la tecnología disponible en el Reino Antiguo.

En cuanto al transporte, hallazgos recientes han transformado sustancialmente la comprensión de este proceso. Un estudio de 2023, basado en análisis satelitales y datos geológicos, identificó un antiguo brazo del Nilo —denominado Ahramat— que discurría cerca del complejo de Guiza. Con una extensión de 64 kilómetros, un ancho estimado de 500 metros y una profundidad mínima de 25 metros, esta vía navegable habría funcionado como corredor logístico principal, permitiendo el traslado de bloques pétreos desde las canteras hasta el área de construcción.

Investigaciones complementarias publicadas en 2024 han revelado la existencia de afluentes y depresiones que habrían actuado como puertos naturales o estanques auxiliares. Esta red fluvial, hoy desecada, sugiere una infraestructura hidráulica que resolvía la logística de transporte sin requerir tecnologías mecánicas avanzadas para desplazamientos terrestres de alta carga.

La fase de elevación constituye el punto más debatido del proceso. La hipótesis tradicional plantea el uso de rampas externas rectilíneas adosadas a uno de los lados de la pirámide. Si bien este enfoque puede explicar la construcción de los niveles inferiores, su viabilidad decrece en los niveles superiores, donde la longitud y el volumen requerido para mantener una pendiente funcional habrían sido desproporcionados.

Como alternativa, el arquitecto Jean-Pierre Houdin propuso en 2007 un sistema de rampas interiores en espiral, integradas en la masa constructiva de la pirámide. Basada en análisis micro-gravimétricos, esta teoría sugiere la existencia de corredores helicoidales que permitían el ascenso progresivo de bloques mediante una serie de rampas internas conectadas por aberturas temporales perimetrales y mecanismos de rotación primitivos. Si bien esta propuesta ha recibido críticas por su complejidad operativa, se han identificado indicios consistentes con la presencia de vacíos dispuestos en espiral, así como una cámara previamente ignorada que podría corresponder al arranque de una de estas rampas internas.

Una tercera hipótesis, presentada en 2024 por Rudolf Volz, plantea un sistema de rampas múltiples en espiral que arrancarían desde varios puntos en la base. Según este modelo, una rampa principal ubicada en el lado sur se prolongaría hasta la cúspide para facilitar la colocación del piramidión, mientras que rampas secundarias, de menor anchura, permitirían la construcción simultánea de distintos sectores mediante trayectorias independientes.

Aunque ninguna de estas teorías puede considerarse concluyente, los estudios recientes han contribuido a acotar el espectro de posibilidades técnicas, reforzando la interpretación de las pirámides como productos de una ingeniería adaptada a sus propios límites materiales y conceptuales. El conocimiento acumulado sugiere un sistema constructivo altamente organizado, donde la racionalidad arquitectónica se integraba con una planificación territorial que aprovechaba los recursos geográficos y fluviales del entorno inmediato.

La Organización Social y la Mano de Obra

La ejecución de las pirámides de Guiza implicó una estructura organizativa capaz de coordinar recursos humanos a gran escala. Durante siglos, predominó la interpretación heredada de fuentes griegas como Heródoto, que atribuía la construcción a esclavos sometidos a condiciones extremas. No obstante, los hallazgos arqueológicos recientes han desacreditado esta visión, mostrando que el sistema laboral involucrado era más complejo y adaptado a las condiciones sociopolíticas del Reino Antiguo.

Las excavaciones realizadas desde la década de 1990 por Zahi Hawass y Mark Lehner revelaron cementerios de trabajadores en las inmediaciones del complejo de Guiza. El estudio osteológico de los restos humanos hallados en estos sitios indica una dieta relativamente equilibrada y acceso a cuidados médicos básicos, aunque también evidencia lesiones asociadas al trabajo físico intensivo, particularmente en la columna y articulaciones. Estas observaciones sugieren un entorno laboral exigente pero regulado dentro de ciertos parámetros de sostenibilidad humana.

La fuerza de trabajo estaba compuesta en su mayoría por egipcios libres, integrados en un sistema de corvea —una prestación obligatoria al Estado que coincidía con la temporada de inundación del Nilo, durante la cual las labores agrícolas se suspendían temporalmente. Esto permitía movilizar a parte de la población rural sin comprometer el ciclo de producción agrícola. Inscripciones halladas en contextos contemporáneos al reinado de Amenemhat II refuerzan esta interpretación, aludiendo también a la presencia limitada de trabajadores provenientes de regiones del Levante, posiblemente integrados de forma puntual.

La organización operativa de la obra seguía una estructura jerárquica y funcional. Se conformaban equipos especializados, entre los que se encontraban canteros, transportistas, albañiles, y artesanos dedicados a tareas de acabado. Se estima que el número de trabajadores permanentes rondaba entre 4.000 y 5.000, aumentando estacionalmente hasta cifras cercanas a los 20.000 o 30.000 durante las fases de máxima actividad. Este despliegue humano requería infraestructuras logísticas específicas: asentamientos planificados con espacios de alojamiento, distribución de alimentos y servicios básicos, cuyos restos materiales han sido identificados en las zonas adyacentes a las pirámides.

Este modelo organizativo, basado en la planificación estatal y el trabajo obligatorio temporal, evidencia una capacidad administrativa desarrollada, capaz de articular producción arquitectónica, organización territorial y aprovechamiento cíclico de la mano de obra sin recurrir a sistemas esclavistas masivos.

Precisión Técnica y Conocimientos Aplicados

Uno de los aspectos más relevantes del complejo de Guiza es el nivel de precisión alcanzado en su diseño y ejecución, particularmente si se considera el instrumental disponible en el Egipto del tercer milenio a.C. La nivelación de la base de la Gran Pirámide —una superficie de aproximadamente 5,3 hectáreas— presenta una desviación máxima inferior a dos centímetros, margen que resulta excepcional incluso en contextos contemporáneos dotados de tecnología láser. A esto se suma la orientación casi perfecta de sus lados hacia los puntos cardinales, con un margen de error menor a 0,05 grados respecto del norte geográfico verdadero. Esta alineación implica la aplicación de conocimientos astronómicos precisos y la existencia de métodos sistemáticos de observación y medición.

La magnitud logística del proyecto se intensifica al considerar la ausencia de elementos clave de la ingeniería mecánica moderna. Sin poleas articuladas, sin generalización del uso de la rueda, y con herramientas metálicas limitadas al cobre, los constructores lograron transportar y posicionar con precisión bloques de piedra que, en algunos casos —como los elementos de granito utilizados en la Cámara del Rey—, alcanzan hasta 70 toneladas de peso. Este desempeño técnico sugiere no solo soluciones prácticas eficaces, sino también una planificación meticulosa a escala monumental.

Diversas hipótesis han sido propuestas para explicar la exactitud de estas operaciones. Una de ellas plantea el uso de sistemas de nivelación hidráulica mediante canales de agua como referencia horizontal. Otra sugiere la aplicación de métodos astronómicos, basados en la observación prolongada de estrellas circumpolares, para definir la orientación axial del monumento. Aunque ninguna teoría ha sido verificada de manera concluyente, el consenso señala que los egipcios disponían de un dominio geométrico y matemático suficiente para traducir relaciones astronómicas en trazados arquitectónicos precisos.

El acabado de los bloques constituye otro indicador de la sofisticación técnica del conjunto. Las juntas entre bloques de caliza en muchas secciones de la pirámide son tan estrechas que no permiten la inserción de una hoja metálica delgada. Esto sugiere la realización de un trabajo de ajuste minucioso —posiblemente mediante técnicas de pulido in situ— que excede las exigencias estructurales mínimas y parece responder a criterios simbólicos o conceptuales vinculados a la regularidad geométrica como expresión de orden cósmico.

La convergencia de precisión geométrica, orientación astronómica y rigor constructivo permite interpretar las pirámides no solo como estructuras funcionales o rituales, sino como artefactos técnicos cuyo diseño expresa de forma material los principios abstractos de estabilidad, permanencia y alineación cósmica propios de la ideología del Reino Antiguo.

Significado Simbólico y Religioso

Más allá de su función funeraria evidente, las pirámides de Guiza actuaban como artefactos simbólicos articulados con la cosmovisión del Egipto faraónico. Su configuración formal, espacial y astronómica respondía a un sistema de creencias que integraba arquitectura, religión y cosmología en un único dispositivo monumental orientado a facilitar la transformación del faraón en entidad divina.

La forma piramidal ha sido interpretada como representación material de distintos conceptos fundamentales de la religión egipcia. Una de las lecturas más extendidas la concibe como metáfora arquitectónica de los rayos solares solidificados, lo que establecería un vínculo directo entre el monumento y Ra, la deidad solar central del panteón heliopolitano. Otra interpretación sugiere que la pirámide replicaría el benben —montículo primordial surgido de las aguas del caos en el acto de creación—, aludiendo así al origen del orden cósmico. Finalmente, también ha sido comprendida como una escalera monumental que permitiría el ascenso del ka real hacia las estrellas circumpolares, asociadas a la inmortalidad y a la residencia eterna del faraón como divinidad astral.

La orientación cardinal precisa de las pirámides no solo reflejaba habilidades técnicas, sino que respondía a imperativos cosmológicos. La disposición de cámaras, corredores y supuestos canales de ventilación en la Gran Pirámide sigue una lógica espacial vinculada a la trayectoria del alma a través del duat (mundo subterráneo) hasta su integración en el firmamento. Algunos de estos conductos se alinean con cuerpos celestes de relevancia religiosa —como Sirio o las estrellas de la constelación de Orión—, sugiriendo una correspondencia entre el espacio arquitectónico interno y el paisaje estelar que conformaba el destino post mortem del soberano.

Aunque los «Textos de las Pirámides» solo aparecen en monumentos posteriores, el análisis comparativo de fuentes iconográficas y textos funerarios permite inferir que las estructuras de Guiza materializaban concepciones teológicas ya consolidadas. Según esta doctrina, el faraón debía atravesar un proceso de transfiguración ontológica: en primer lugar, identificarse con Osiris, dios de la muerte y la regeneración; y en segundo término, renacer como Ra, integrándose en el ciclo solar de muerte y renovación. La pirámide, en tanto forma geométrica y en tanto dispositivo espacial, funcionaba como catalizador de esta doble asimilación.

La magnitud de la inversión técnica, humana y material en la construcción de las pirámides se justifica no como expresión de ostentación, sino como operación necesaria dentro del marco religioso estatal. Garantizar la inmortalidad del faraón implicaba asegurar la continuidad del maat —el principio rector de orden, estabilidad y verdad— cuya ruptura habría significado el colapso del equilibrio cósmico. En este sentido, la arquitectura piramidal era una extensión física del orden universal, y su permanencia material equivalía a la preservación del ciclo vital del Egipto faraónico.

Las Pirámides de Guiza: Pervivencia y Legado

La permanencia de las pirámides de Guiza a lo largo de más de cuatro milenios constituye una manifestación concreta de su propósito como estructuras concebidas para la eternidad. Su resistencia frente a las transformaciones históricas, climáticas y humanas refleja una voluntad arquitectónica de trascendencia que se inscribe plenamente en el imaginario religioso y político del Reino Antiguo. En este sentido, la célebre sentencia atribuida a la tradición egipcia —“el tiempo de todo se ríe, pero las pirámides se ríen del tiempo”— encuentra aquí una expresión material literal.

La durabilidad física de estas construcciones ha sido un factor determinante en su transformación en referentes universales de monumentalidad. Desde la Antigüedad clásica, fueron incorporadas en el canon de las «siete maravillas del mundo», no solo por su escala y perfección técnica, sino también por su capacidad de condensar en la forma arquitectónica un principio abstracto: la permanencia. Esta condición ha favorecido interpretaciones múltiples y persistentes, que van desde estudios arqueológicos rigurosos hasta discursos especulativos y pseudocientíficos que proyectan sobre ellas significados ajenos a su contexto original.

El vínculo histórico con las pirámides ha oscilado entre la apropiación utilitaria y la contemplación simbólica. Durante la Edad Media, especialmente en el periodo mameluco, el revestimiento calizo que recubría originalmente las pirámides fue desmontado sistemáticamente y reutilizado como material de construcción en El Cairo. Paralelamente, desde la expedición de Al-Mamun en el siglo IX hasta las campañas de exploración europeas del siglo XIX, diversos actores perforaron las estructuras con fines exploratorios, afectando parcialmente su configuración interna. Sin embargo, la masa constructiva y la solidez estructural han permitido que estos monumentos conserven su integridad esencial.

En la actualidad, las pirámides de Guiza constituyen un punto nodal del patrimonio arquitectónico mundial. Más allá de su valor arqueológico, funcionan como emblemas de una capacidad constructiva que, en su momento, unificó conocimientos técnicos, planificación estatal y concepción religiosa en una síntesis arquitectónica sin precedentes. Su legado continúa operando como referencia en los discursos sobre arquitectura monumental, memoria cultural y proyección simbólica del poder a través del espacio construido.

Conclusiones: Un Legado Milenario en Constante Reinterpretación

Las pirámides de Guiza constituyen una de las expresiones más persistentes y técnicamente sofisticadas del pensamiento arquitectónico en la historia de la humanidad. Su permanencia física y su relevancia simbólica han superado el contexto histórico y funcional que les dio origen, transformándolas en referentes universales de monumentalidad, orden geométrico y aspiración trascendente. Lejos de ser estructuras cerradas a la interpretación, continúan generando nuevas líneas de investigación y reformulaciones críticas a medida que la arqueología y la tecnología avanzan.

Las investigaciones recientes, apoyadas en herramientas como la teledetección, la tomografía computarizada y la modelización digital, han permitido identificar elementos hasta ahora desconocidos, como las antiguas rutas fluviales asociadas al transporte de materiales. Estos hallazgos no solo enriquecen la comprensión de los procesos constructivos y la organización logística involucrada, sino que también refuerzan la idea de que el conocimiento aplicado por los constructores egipcios respondía a una racionalidad técnica plenamente articulada con el paisaje natural y con las concepciones cosmológicas de su época.

A pesar de los siglos de estudio acumulado, las pirámides siguen desafiando las lecturas simplificadas. Su geometría rigurosa, su orientación astronómica precisa y su integración funcional en un sistema ritual y simbólico complejo revelan una arquitectura que no puede desvincularse de su dimensión ideológica. El equilibrio logrado entre masividad material y abstracción formal convierte a estas estructuras en soportes arquitectónicos de una visión integral del mundo, en la cual la permanencia física se asocia directamente con la estabilidad del orden cósmico.

Más allá del ámbito académico, las pirámides de Guiza continúan ocupando un lugar central en la memoria cultural global. Su capacidad de provocar asombro no radica únicamente en sus dimensiones o en su antigüedad, sino en la claridad con la que traducen ideas abstractas —inmortalidad, orden, trascendencia— en configuraciones materiales concretas. Como objeto de estudio, estas estructuras permiten examinar no solo la arquitectura de una civilización antigua, sino también las condiciones que hacen posible la transmisión del conocimiento y la permanencia del símbolo en el tiempo.

En última instancia, las pirámides no son únicamente sepulcros monumentales, sino artefactos técnicos, cosmológicos y políticos cuyo estudio continúa revelando aspectos esenciales de la capacidad humana para articular pensamiento simbólico y construcción material. En su persistencia estructural, en su claridad geométrica y en su potencia conceptual, siguen siendo interlocutores activos entre el presente y un pasado remoto que, lejos de estar clausurado, permanece abierto a nuevas interpretaciones.

©tecnne

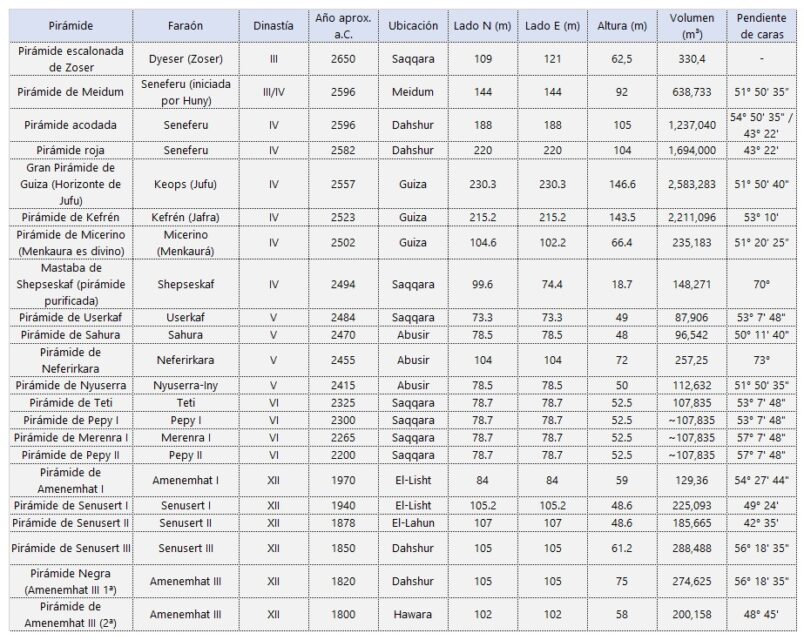

Cronología de las Principales Pirámides Egipcias

c. 2660 a.C. – Pirámide Escalonada de Dyeser (Zoser), Saqqara

- Dinastía: III

- Período: Reino Antiguo

- Faraón: Dyeser (Zoser)

- Significado: Primera estructura funeraria monumental en piedra. Diseñada por Imhotep, introduce el concepto de superposición de mastabas, dando origen a la forma escalonada. Marca el inicio de la arquitectura monumental egipcia en piedra tallada.

- Tipología: Pirámide escalonada

- Ubicación: Saqqara

c. 2610–2600 a.C. – Pirámides de Seneferu, Meidum y Dahshur

- Dinastía: IV

- Período: Reino Antiguo

- Faraón: Seneferu

- Significado: Fase experimental decisiva. La pirámide de Meidum, inicialmente escalonada, colapsó parcialmente. La Pirámide Acodada representa un ajuste de ángulo estructural para evitar fallos. La Pirámide Roja es considerada la primera pirámide «verdadera» de caras lisas y pendiente constante.

- Tipología: Transición de pirámide escalonada a pirámide verdadera

- Ubicaciones: Meidum y Dahshur

c. 2580–2550 a.C. – Gran Pirámide de Guiza (Keops / Jufu)

- Dinastía: IV

- Período: Reino Antiguo

- Faraón: Keops (Jufu)

- Significado: Cumbre técnica y simbólica de la arquitectura funeraria egipcia. Con una altura original de 147 metros, se convirtió en el paradigma de pirámide real. Incorpora una organización espacial compleja con cámaras internas jerarquizadas y alineación astronómica precisa.

- Tipología: Pirámide de caras lisas

- Ubicación: Guiza

c. 2520 a.C. – Pirámide de Kefrén (Jafra), Guiza

- Dinastía: IV

- Período: Reino Antiguo

- Faraón: Kefrén (Jafra)

- Significado: Ligeramente más baja que la de Keops, pero erigida sobre un terreno más elevado. Se conserva parcialmente su revestimiento calizo superior. Asociada a la Gran Esfinge, que refuerza el simbolismo solar y real del complejo.

- Tipología: Pirámide de caras lisas

- Ubicación: Guiza

c. 2490 a.C. – Pirámide de Micerino (Menkaurá), Guiza

- Dinastía: IV

- Período: Reino Antiguo

- Faraón: Micerino (Menkaurá)

- Significado: De dimensiones más reducidas, mantiene la perfección geométrica de sus predecesoras. Contiene elementos decorativos y arquitectónicos que reflejan una evolución hacia una mayor complejidad ritual y simbólica en los espacios interiores.

- Tipología: Pirámide de caras lisas

- Ubicación: Guiza

c. 2450 a.C. – Pirámide de Neferirkara, Abusir

- Dinastía: V

- Período: Reino Antiguo

- Faraón: Neferirkara

- Significado: Indica una transición hacia una menor monumentalidad. Originalmente escalonada, fue modificada para asemejar una pirámide de caras lisas. Refleja los cambios en las prácticas funerarias y en la centralización del poder real.

- Tipología: Pirámide modificada (escalonada a lisa)

- Ubicación: Abusir

c. 1970–1850 a.C. – Pirámides del Imperio Medio (El Lisht, Dahshur, Hawara)

- Dinastías: XII–XIII

- Período: Imperio Medio

- Faraones: Amenemhat I y III, Senusert I, II y III

- Significado: Reducción en escala y cambios significativos en los materiales (uso de adobe y revestimiento de piedra). Incorporación de elementos arquitectónicos interiores más elaborados, como laberintos y sistemas de seguridad. Indican un cambio en el simbolismo funerario y en las prioridades políticas.

- Tipología: Pirámides de núcleo mixto (adobe y piedra)

- Ubicaciones: El Lisht, Dahshur, Hawara

Imagen de portada: Las Pirámides de Guiza, Imagen de Tibor Lezsófi en Pixabay

TECNNE | Arquitectura y contextos ©Marcelo Gardinetti 2021 Todos los derechos reservados.

El contenido de este sitio web está protegido por los derechos de propiedad intelectual e industrial. Salvo en los casos previstos en la ley, su reproducción, distribución, comunicación pública o transformación sin la autorización del titular de los derechos es una infracción penalizada por la legislación vigente. – Justificación del uso de imágenes y fotografías: – se utilizan las fotografías porque tratan de una obra artística y o arquitectónica significativa – la imagen solo se utiliza con fines informativos y educativos – la imagen está disponible en internet – la imagen es una copia de baja resolución de la obra original y no es apta para uso comercial – En todos los casos se menciona el autor –