En Arquitectura y narratividad, Paul Ricoeur establece un marco teórico que permite comprender la arquitectura como una forma de narratividad inscrita en el espacio. En su propuesta, tanto la ciudad como los objetos construidos se configuran como estructuras significantes que, al igual que los relatos, articulan temporalidades y condensan memorias colectivas. A través de los conceptos de prefiguración, configuración y refiguración —desarrollados originalmente en su análisis del relato en Temps et Récit—, Ricoeur propone un paralelismo estructural entre el acto de narrar y el acto de construir. La arquitectura no solo organiza el espacio, sino que participa en la producción simbólica del tiempo vivido, funcionando como archivo material de lo vivido y lo imaginado. Este enfoque pone en evidencia que la experiencia del entorno construido no se agota en su dimensión funcional o estética, sino que implica una relación hermenéutica entre la obra y quien la habita o la interpreta. Así como el texto narrativo es actualizado en cada lectura, el espacio arquitectónico adquiere sentido en la experiencia del habitar. La lectura de la arquitectura, por tanto, revela una estratificación de capas históricas, culturales y simbólicas que hacen del espacio construido un soporte activo de memoria y significación.

Arquitectura y narratividad: una lectura desde la teoría de la configuración de Paul Ricoeur

La propuesta teórica de Paul Ricoeur establece un paralelismo estructural entre arquitectura y narratividad, fundamentado en la noción de configuración. Mientras la narratividad configura el tiempo mediante la estructuración de una trama, la arquitectura configura el espacio a través del proyecto y la construcción. Esta analogía no se limita a una correspondencia superficial, sino que se apoya en la idea de que tanto el relato como la obra construida constituyen operaciones que otorgan sentido mediante una organización formal del devenir temporal o espacial.

Ricoeur identifica esta analogía como un punto de partida para explorar un entrecruzamiento conceptual entre espacio y tiempo, en el cual construir y narrar se presentan como actos que articulan la experiencia. La arquitectura, como la narración, no opera en un vacío abstracto, sino que se enraíza en la vida humana, conformando una experiencia situada. La investigación se orienta entonces hacia la posibilidad de un intercambio conceptual bidireccional entre la espacialidad narrativa y la temporalidad arquitectónica, en el que se reconozca la copresencia de lo temporal en el espacio construido y de lo espacial en el tiempo narrado.

A pesar de una diferenciación inicial entre la materialidad de la arquitectura y la inmaterialidad del lenguaje narrativo, Ricoeur problematiza esta dicotomía al subrayar que ni el tiempo del relato ni el espacio arquitectónico pueden reducirse a sus dimensiones físicas o geométricas. Ambos se hallan imbricados con la experiencia fenomenológica: el tiempo narrativo implica una síntesis entre tiempo físico y tiempo vivido, mientras que el espacio arquitectónico es simultáneamente espacio geométrico y lugar habitado. Esta confluencia sitúa a la experiencia humana en el centro de ambos procesos configurativos.

En este marco, la noción de memoria adquiere una función estructurante. Siguiendo a Aristóteles, Ricoeur concibe la memoria como el acto de hacer presente una ausencia, es decir, aquello que ha sido. La arquitectura, al igual que la narración, se constituye como un dispositivo de inscripción de la memoria. Las ciudades y los edificios condensan temporalidades diversas y se presentan como relatos materiales que permiten leer la persistencia de lo anterior en lo actual. La memoria, en tanto operación mediadora entre pasado y presente, proyecta lo recordado hacia el futuro, integrando los estratos temporales en una unidad sensible.

Arquitectura y narratividad: tres momentos según Ricoeur

Ricoeur articula su teoría en tres momentos o estadios —prefiguración, configuración y refiguración—, aplicables tanto a la narratividad como a la arquitectura.

- Prefiguración: Este estadio remite al nivel previo a la formalización. En la narratividad, corresponde al relato implícito en la experiencia cotidiana, inscrito en el lenguaje común y en las prácticas sociales, donde el sujeto comienza a organizar su mundo mediante estructuras narrativas elementales. En la arquitectura, se vincula con el acto de habitar entendido como condición originaria del construir. Habitar implica delimitar, proteger, ordenar el espacio y conferirle sentido. Esta fase implica una presuposición ontológica del habitar como forma previa y constitutiva de todo proyecto arquitectónico.

- Configuración: En la narratividad, este momento corresponde a la escritura literaria, donde el relato se estructura mediante la mímesis narrativa, la puesta en intriga y la articulación de motivos, géneros e intertextualidades. En arquitectura, equivale al proyecto como acto de formalización espacial que busca generar una síntesis coherente de variables heterogéneas —funcionales, materiales, simbólicas— en una unidad significativa. El tiempo, en este estadio, se incorpora al espacio construido, que deviene en condensador temporal, reflejo de procesos históricos y sociales. Aquí, la arquitectura y el relato comparten el objetivo de articular lo diverso en una forma inteligible.

- Refiguración: Este estadio refiere al momento en que la obra (narrativa o arquitectónica) se actualiza en su encuentro con el lector o el habitante. En la narración, se trata del proceso de lectura, donde el receptor interpreta, apropia y resignifica el texto. En arquitectura, la refiguración ocurre en la experiencia del habitar, entendida como una lectura activa del espacio construido. El usuario no se limita a ocupar un espacio, sino que lo interpreta y lo transforma simbólicamente, respondiendo a sus condiciones, pero también reconfigurándolas. Esta lectura del espacio puede oscilar entre la aceptación, la reinterpretación o el rechazo, en un proceso continuo de apropiación crítica.

Esta conceptualización permite repensar el rol del habitante como intérprete y coautor del significado arquitectónico. Así como la lectura activa da sentido al texto narrativo más allá de su literalidad, el habitar confiere sentido a la arquitectura más allá de su diseño. El espacio, por tanto, no se define solo por su forma, sino por la experiencia que posibilita y por las memorias que convoca.

La teoría de la memoria en Ricoeur introduce una tensión fundamental entre dos modalidades: la memoria-repetición, que busca preservar lo conocido y reafirma el pasado tal como fue, y la memoria-reconstrucción, que reinterpreta lo anterior desde el presente, permitiendo su transformación. Esta dialéctica resulta clave para abordar el problema contemporáneo del patrimonio. Mientras una actitud repetitiva puede conducir a una conservación acrítica, centrada en la fijación de una imagen estática del pasado, la reconstrucción propone una lectura abierta, capaz de integrar nuevas capas históricas sin negar las existentes.

En este sentido, la arquitectura y el urbanismo no pueden entenderse como prácticas de fijación de una identidad, sino como campos abiertos a la negociación entre continuidad y cambio. La lectura del entorno urbano implica un trabajo de interpretación de lo inextricable, donde se entrelazan capas de sentido, conflicto y memoria. El desafío es generar un marco conceptual que permita «desfamiliarizar lo familiar y familiarizar lo no familiar«, es decir, leer críticamente la ciudad para hacer visible lo oculto y reconocer lo diverso como constitutivo de lo común.

Conclusión

El enfoque propuesto por Paul Ricoeur plantea una articulación rigurosa entre arquitectura y narratividad, en la que ambos campos se conciben como operaciones configuradoras del sentido, vinculadas estructuralmente a través de los procesos de prefiguración, configuración y refiguración. Esta analogía no remite únicamente a un paralelismo formal, sino que se funda en una ontología compartida del tiempo y del espacio como dimensiones experienciales, cuya inteligibilidad se construye mediante la memoria.

La arquitectura, en tanto que inscripción material de prácticas de habitar, es concebida como un «lugar de memoria» que no se limita a conservar huellas del pasado, sino que exige una relectura activa por parte de sus usuarios. Esta lectura implica un «trabajo de memoria«, entendido como una práctica hermenéutica mediante la cual el habitante interpreta, resignifica y actualiza los contenidos latentes en el espacio construido. En este sentido, la arquitectura no solo configura el espacio físico, sino que también se constituye como medio de expresión y transmisión de temporalidades históricas, culturales y subjetivas.

©tecnne

Nota:

Ricoeur inicia su reflexión desde la relación entre memoria y narratividad, retomando la definición aristotélica de la memoria como el acto de rendre présent de l’absence-qui-a-été (“hacer presente la ausencia que ha sido”). A ello suma la distinción heideggeriana entre lo revolu y lo que-ha-sido (Gewesenes), para subrayar que la arquitectura no trae de vuelta lo que ya no es, sino lo que ha sido a través de lo que ya no está. Como señala:

«Et il me semble que c’est la gloire de l’architecture de rendre présent non pas ce qui n’est plus mais ce qui a été à travers ce qui n’est plus.»

(“Y a mí me parece que la gloria de la arquitectura consiste en hacer presente no lo que ya no existe, sino lo que ha existido a través de lo que ya no está”).

La narratividad, tanto en lo íntimo como en lo colectivo (j’étais là), inscribe la memoria en testimonios y relatos. Se convierte así en una mediación esencial para comunicar la experiencia vivida. Ricoeur cierra el ensayo citando a Walter Benjamin:

«Le flâneur cherche un refuge dans la foule. La foule est le voile à travers lequel la ville familière se meut pour le flâneur en fantasmagorie.»

(“El paseante busca un refugio en la multitud. La multitud es el velo a través del cual la ciudad familiar se mueve para el paseante en fantasmagoría”).

La invitación es clara: seamos flâneurs de nuestras ciudades, lectores atentos de los espacios que habitamos, capaces de reactivar sus memorias latentes y reconfigurar su sentido.

Línea Temporal de las Influencias y Contextos en el Ensayo de Ricoeur

- Antigüedad Clásica

- Aristóteles (De la memoria y la reminiscencia): define la memoria como el acto de hacer presente la ausencia.

- Platón (Teeteto): introduce el concepto de eikôn (imagen) como representación mental, base para entender la memoria.

- Filosofía Contemporánea (S. XX)

- Martin Heidegger: diferencia entre el pasado que simplemente fue (Vergangen) y lo que “ha sido” (Gewesen). Influye en la idea de memoria activa y en la noción de habitar-construir.

- Década de 1980 (trabajo previo de Ricoeur)

- “Tiempo y Narrativa” (Temps et Récit): desarrolla el modelo de las tres fases de la narratividad (prefiguración, configuración, refiguración) que traslada luego a la arquitectura.

- Estructuralismo y Postestructuralismo

- Ferdinand de Saussure (influencia indirecta): la negación de la referencia en el lenguaje narrativo.

- Narratología: surge como ciencia del relato, interesada en las estructuras narrativas más allá del contenido.

- Estética de la Recepción (décadas de 1960–70)

- Hans Robert Jauss y Escuela de Constanza: el lector como agente activo, lo que se traslada en arquitectura al habitante como lector del espacio.

- Literatura Experimental (décadas de 1950–60)

- Nuevo Roman: desafía las convenciones narrativas tradicionales, buscando nuevas formas de representar el tiempo y el espacio.

- Arquitectura Moderna (décadas de 1920–50)

- Bauhaus, Le Corbusier, Mies van der Rohe: representan una arquitectura consciente de su papel en la historia cultural, orientada por valores sociales y civilizatorios.

- Siglo XX Europeo – Contexto Bélico y Reconstrucción

- Guerras Mundiales, destrucción de ciudades (ej. Dresde), y la necesidad de reconstrucción como “trabajo de memoria”.

- Heidegger (de nuevo): reflexiona sobre la ruina y la historicidad del espacio antes de la Segunda Guerra Mundial.

- París del Siglo XIX

- Walter Benjamin (París, capital del siglo XIX): el flâneur como figura que recorre la ciudad leyendo sus capas de memoria y fantasía.

Paul Ricoeur y la Hermenéutica: Un Legado Filosófico

Paul Ricoeur se destaca como una de las figuras clave de la filosofía del siglo XX. Nacido en Valence, Francia, en 1913, y fallecido en 2005, su pensamiento cruzó las fronteras entre la filosofía, la historia y la teología, dejando un legado intelectual amplio y profundo. Su obra se define por un constante diálogo entre la fenomenología, el estructuralismo y, sobre todo, la hermenéutica. Más que adscribirse a una corriente cerrada, Ricoeur tendió puentes entre tradiciones filosóficas, con una mirada abierta y matizada sobre la condición humana. En el centro de su pensamiento está la búsqueda del sentido de la vida, entendida como una tensión permanente entre conflicto y reconciliación, entre identidad y alteridad.

La hermenéutica, entendida como teoría de la interpretación, nació con un enfoque centrado en los textos religiosos, pero con el tiempo amplió su alcance. Hoy se aplica al análisis de todo proceso interpretativo, incluyendo el lenguaje no verbal, los signos, las estructuras culturales, y las condiciones previas que afectan la comprensión. Esta expansión muestra su adaptabilidad y su papel esencial en disciplinas como la filosofía, la literatura, la historia, e incluso la arquitectura.

La relación entre Ricoeur y la hermenéutica es central para entender el pensamiento contemporáneo. Se le considera uno de los principales filósofos hermenéuticos del siglo XX. A diferencia de sus predecesores, Ricoeur desarrolló una hermenéutica que no solo interpreta textos, sino también acciones, símbolos, recuerdos y espacios. Su enfoque propone que interpretar es reconstruir sentido, y que todo acto de comprensión implica necesariamente una interpretación activa del mundo. Por eso, estudiar a Ricoeur es clave para desentrañar cómo entendemos lo que nos rodea, cómo le damos forma narrativa a la experiencia y cómo tejemos el significado de nuestras vidas.

©tecnne

Texto analizado: Ricord, Paul “Arquitectura y narratividad” en Muntañola Thornberg, Josep (ed.) «Arquitectura y hermenéutica», Arquitectònics 4 Universitat Politècnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politècnica, 2003, pp. 9-29

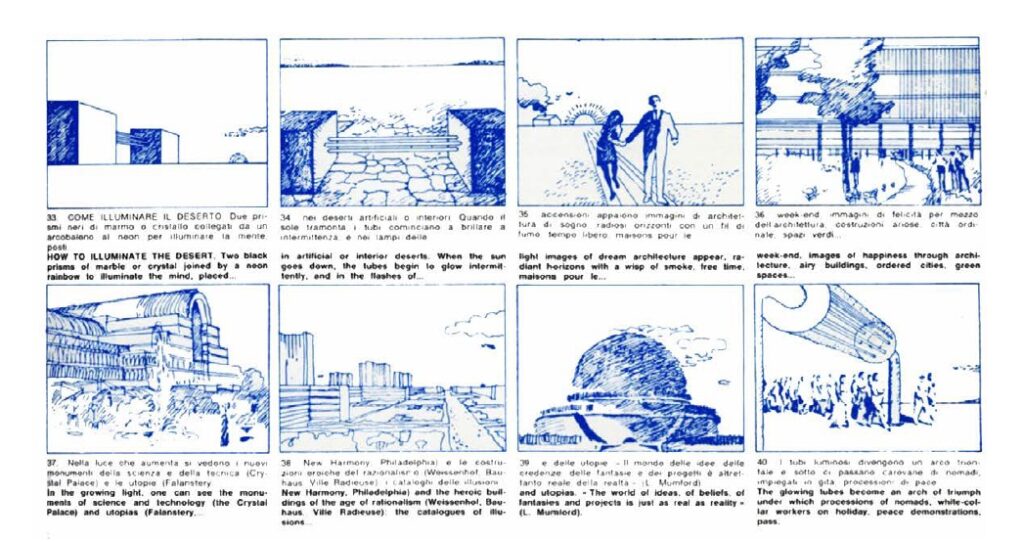

Imágenes: portada: Superstudio, Atti fondamentali, Cerimonia 1972 – Interior: Superstudio, Il Monumento Continuo – Storyboard per un film 1971 ©Superstudio

TECNNE | Arquitectura y contextos ©Marcelo Gardinetti 2021 Todos los derechos reservados.

El contenido de este sitio web está protegido por los derechos de propiedad intelectual e industrial. Salvo en los casos previstos en la ley, su reproducción, distribución, comunicación pública o transformación sin la autorización del titular de los derechos es una infracción penalizada por la legislación vigente. – Justificación del uso de imágenes y fotografías: – se utilizan las fotografías porque tratan de una obra artística y o arquitectónica significativa – la imagen solo se utiliza con fines informativos y educativos – la imagen está disponible en internet – la imagen es una copia de baja resolución de la obra original y no es apta para uso comercial – En todos los casos se menciona el autor –