Los textos de Jacques Derrida dedicados a la arquitectura constituyen una de las aproximaciones más singulares desde la filosofía contemporánea hacia el campo del espacio construido. Su diálogo con Bernard Tschumi en Point de folie — maintenant l’architecture y sus reflexiones posteriores en Las artes del espacio no configuran una teoría arquitectónica en sentido estricto, sino un desplazamiento conceptual que interpela los fundamentos de la disciplina. Derrida no propone un manifiesto ni una metodología proyectual, sino una interrogación crítica que cuestiona la metafísica del habitar y sugiere un horizonte de transarquitectura, entendida como escritura espacial performativa y como apertura a la disyunción.

Reflexiónes filosóficas de la Arquitectura en Jacques Derrida

La reflexión filosófica de Jacques Derrida sobre la arquitectura no se inscribe en el campo disciplinar de la arquitectura en sentido estricto. Sus textos Point de folie- maintenant l’architecture y Las artes del espacio dialogan con proyectos arquitectónicos concretos, como las Folies de Bernard Tschumi en el Parc de La Villette o el Museo Judío de Berlín de Daniel Libeskind, y los someten a una lectura deconstructiva que desplaza sus significados convencionales.

El interés de Derrida no reside en establecer reglas proyectuales ni en formular una teoría normativa de la arquitectura, sino en interrogar los fundamentos históricos y metafísicos que han sostenido a la disciplina: la habitación como origen, la referencia a un fundamento religioso o político, la teleología funcional del hábitat o la pertenencia a las Bellas Artes. Frente a estos invariantes, su propuesta introduce nociones como espaciamiento, acontecimiento o transarquitectura, que permiten pensar la práctica arquitectónica como escritura performativa, como acontecimiento en constante devenir y como campo abierto a la disyunción.

Estas reflexiones, al tiempo que cuestionan las categorías clásicas de unidad, totalidad y síntesis, abren un horizonte crítico en el que la arquitectura se concibe no como un objeto cerrado, sino como un dispositivo que articula memoria, promesa y acontecimiento. Así, la obra derridiana invita a reconsiderar la disciplina en relación con la ciudad contemporánea, la fragmentación de la experiencia y la intersección con otros lenguajes culturales, configurando un marco de pensamiento que sigue siendo fértil para la teoría y la práctica arquitectónica actuales.

Derrida en la obra de Bernard Tschumi

El pensamiento de Jacques Derrida sobre la arquitectura se enuncia con especial intensidad en su ensayo Point de folie – maintenant l’architecture, dedicado al proyecto de Bernard Tschumi en el Parc de La Villette. Este texto despliega un marco conceptual que interpela la definición misma de la arquitectura, cuestionando sus fundamentos históricos, simbólicos y funcionales.

El sentido de Maintenant

Derrida opta por mantener la palabra francesa maintenant, cuya traducción al castellano como “ahora” resultaría reductora. El término no designa una actualidad efímera ni un momento histórico concreto, sino un tiempo suspendido, una inminencia que excede las categorías de modernidad y posmodernidad. Se trata de aquello que “llega o acaba de llegar a la arquitectura”, un acontecimiento que participa de la historia sin inscribirse plenamente en su orden lineal.

Arquitectura y acontecimiento

La reflexión derridiana sostiene que la arquitectura no es un objeto exterior que interviene sobre un sujeto ya constituido; por el contrario, la subjetividad se configura desde una experiencia de espaciamiento arquitectónico. El “nosotros” no precede a la arquitectura, sino que emerge en ella y por ella.

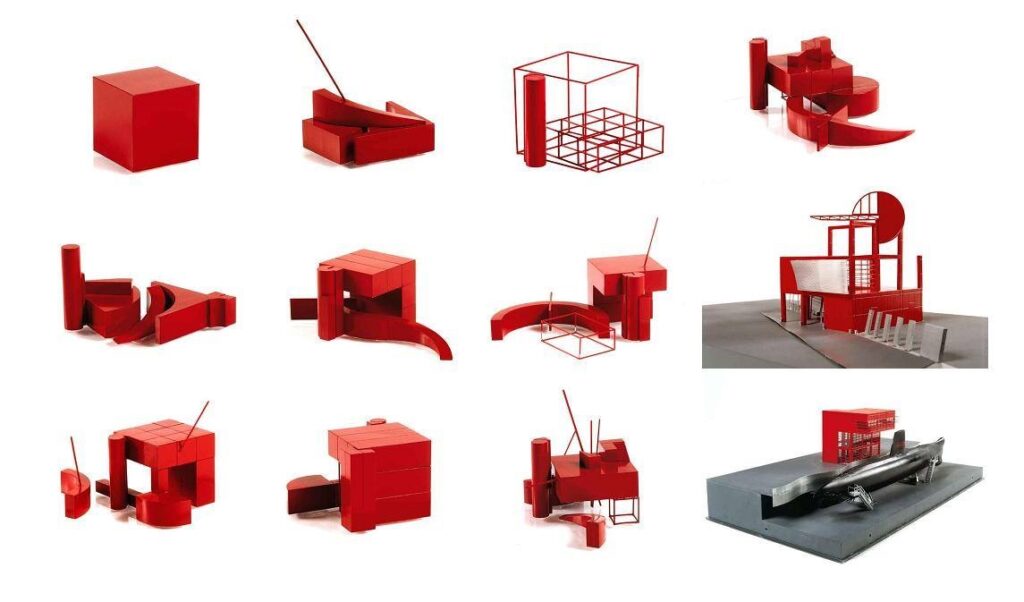

En el caso de Tschumi, las Folies no son simples soportes para futuros eventos, sino que incorporan la dimensión de acontecimiento en su propia lógica estructural. La secuencia, la serialidad, la narratividad y la cinemática se integran en la concepción misma del dispositivo arquitectónico, generando un espacio que no espera el evento, sino que lo produce en su inscripción.

Las Folies y la desestabilización del sentido

El término folie opera en plural, alejándose de la idea alegórica de una “Locura” unitaria. Estas estructuras dispersas constituyen un denominador común de la deconstrucción arquitectónica, al hacer temblar el sentido y cuestionar los sistemas de significación que han sostenido la tradición arquitectónica. Las Folies reinscriben la arquitectura en un presente activo, afirmativo, que no destruye el legado metafísico sino que lo reconfigura, desplazando su repetición vacía hacia nuevas posibilidades de inscripción formal.

La deconstrucción de las invariantes arquitectónicas

Derrida identifica cuatro invariantes que han ordenado la historia de la disciplina:

- La experiencia de la habitación, orientada a la presencia de hombres o dioses, vinculada a una economía originaria del habitar.

- La rememoración de un origen o fundamento, donde la arquitectura se asocia a lo sagrado o lo político, materializado en soportes estables como la piedra o la madera.

- La teleología del hábitat, entendida como finalidad ética, religiosa, funcional o utilitaria.

- La pertenencia a las Bellas Artes, regida por valores de belleza, armonía y totalidad.

Estos principios conforman una “arquitectónica” que ha sostenido tanto a la disciplina como a la cultura occidental en su conjunto. La deconstrucción no busca anularlos, sino ponerlos en suspenso para pensar la arquitectura más allá de sus presupuestos normativos.

Hacia una transarquitectura

Las Folies de Tschumi no destruyen la disciplina, sino que la transforman al romper y recomponer sus componentes en nuevas relaciones. Este procedimiento, que Derrida denomina trans-arquitectura, no se sitúa ni dentro ni fuera de la arquitectura, sino en un umbral donde se cruzan motivos arquitectónicos con lógicas de otros lenguajes como el fotográfico, cinematográfico, coreográfico o mitográfico.

La transarquitectura introduce una escritura espacial que no responde en última instancia a imperativos económicos, estéticos o funcionales, aunque los reconoce. Su objetivo es llevar la disciplina hasta sus límites, donde el uso y el placer se inscriben sin quedar subordinados a un principio regulador.

La trama de las Folies

El dispositivo propuesto por Tschumi se organiza como una trama de puntos rojos, equidistantes, que actúan a la vez como nodos de dispersión y de concentración. Cada folie es divisible en sus componentes, pero mantiene un vínculo estructural con el conjunto, generando una lógica de discontinuidad y simultaneidad.

El “punto de folie” concentra la máxima tensión de atracción: reúne lo que dispersa y, en esa paradoja, suspende la locura para reinscribirla arquitectónicamente. Su formalización se manifiesta como un doble vínculo entre fragmentación y unidad, entre pieza habitable y parte de un juego espacial abierto.

Escritura performativa y promesa

La transarquitectura de Derrida constituye una escritura performativa: el trazo arquitectónico no se limita a representar, sino que produce un evento de espaciamiento. Esta escritura mantiene la memoria, pero también la interrupción, es decir, la apertura hacia lo otro.

La arquitectura, en este sentido, no presenta un relato cerrado ni una teoría acabada, sino que ofrece el marco para que acontezcan nuevas invenciones. Al dar lugar, convoca al otro a firmar, consignar o contrafirmar, convirtiéndose en una práctica que proyecta siempre la promesa de un porvenir.

Las Artes del Espacio y Otros Escritos de Derrida

Los extractos reunidos bajo el título Las artes del espacio amplían y profundizan las cuestiones planteadas en Point de folie — maintenant l’architecture. En ellos, Derrida vuelve sobre la relación entre arquitectura, ciudad y escritura, introduciendo conceptos que desplazan las nociones tradicionales de totalidad, poder y síntesis en el campo arquitectónico.

La Torre de Babel y el axioma de incompletitud

El interés de Derrida en el relato de la Torre de Babel se centra en la dimensión lingüística y en la proliferación de nombres propios vinculados a su historia. La ciudad moderna se concibe, en este marco, como la renuncia consciente a la totalidad arquitectónica: no la torre absoluta ni la ciudad acabada que toca el cielo, sino un conjunto estructuralmente incompleto y abierto a transformaciones sucesivas.

Este “axioma de incompletitud” impide pensar la ciudad como una esencia estable o como un ser-presente definible. La urbe se presenta, más bien, como memoria y como promesa: lo que se recuerda y lo que se proyecta nunca coinciden con lo visible en un momento determinado.

El “vacío vaciado” y la cuestión del poder

En su lectura del Museo Judío de Berlín de Daniel Libeskind, Derrida introduce la noción de vacío vaciado (voided void), es decir, un vacío que no constituye ausencia pura, sino que ha sido ya deconstruido en su propia negatividad. Este concepto describe un espacio atravesado por fragmentaciones y desplazamientos que dotan de coherencia a su configuración.

Al mismo tiempo, Derrida observa que el poder contemporáneo ya no se funda en la solidez material de la piedra ni en la monumentalidad del espacio edificado, sino en la información y en la tecnología. Sin embargo, las estructuras urbanas, la disposición de las calles, la volumetría de los edificios, la organización de los recorridos, permanecen inseparablemente ligadas a formas de autoridad y control, configurando materialmente la política del espacio.

Resistencia a la síntesis y la noción de espaciamiento

Siguiendo a Tschumi, Derrida rechaza la definición de la arquitectura como “arte de la síntesis”. Las tensiones y contradicciones que atraviesan el proyecto arquitectónico no deben resolverse en un equilibrio totalizador, sino mantenerse como fuerzas divergentes.

En este punto, Derrida replantea la noción de escritura en arquitectura. La escritura consiste en trazos que organizan el espacio y que configuran huellas de espaciamiento. Este último se define como intervalo y apertura, como un entre-dos que hace posible tanto la discursividad como el devenir espacial del tiempo. “Escribir la arquitectura” significa, entonces, diseñar modulaciones de espacio-tiempo, más allá del paradigma libresco de la escritura.

La juntura de lo disyunto

Una de las preguntas recurrentes en los textos de Derrida sobre arquitectura es la de cómo reunir lo que se mantiene disyunto. La disciplina no se agota en la lógica del sistema ni en la reconciliación sintética de elementos heterogéneos. La arquitectura acontece cuando la heterogeneidad se articula en una proximidad que preserva la disonancia: una juntura de lo disyunto.

Este concepto desplaza la idea clásica de unidad armónica y propone, en su lugar, un estar-juntos que se sostiene en la fragmentación, en la coexistencia de tensiones que nunca se resuelven del todo pero que encuentran, en la forma construida, un dispositivo de reunión.

Conclusiones

Los textos de Derrida sobre arquitectura, y en particular su análisis del proyecto de Bernard Tschumi en el Parc de La Villette, configuran una reconsideración radical de la disciplina, orientada a la exploración de sus límites y posibilidades.

En primer lugar, su propuesta implica un cuestionamiento sistemático de los invariantes metafísicos que han estructurado la historia de la arquitectura: la habitación como origen de sentido, la referencia a un fundamento religioso o político, la teleología funcional del hábitat y la pertenencia a las Bellas Artes bajo el régimen de la belleza y la armonía. La deconstrucción no suprime estos elementos, pero los suspende y desplaza, revelando su condición de constructos históricos más que de principios inmutables.

La arquitectura, desde esta perspectiva, deja de ser un mero contenedor espacial para presentarse como un acontecimiento en sí mismo, como una escritura del espacio. No se limita a albergar prácticas o sujetos ya constituidos, sino que participa activamente en su configuración, en tanto dispositivo de espaciamiento que instruye, fragmenta y rearticula la experiencia colectiva.

El papel de la folie en la obra de Tschumi ilustra esta lógica: las Folies no constituyen simples pabellones, sino operadores de disyunción, que desestabilizan el sentido y afirman la diferencia sin recaer en el vacío nihilista. Su dispersión sistemática configura un campo abierto donde la discontinuidad es principio constructivo y no anomalía.

En este horizonte, Derrida introduce la noción de transarquitectura, un umbral en el que la disciplina dialoga con otros modos de inscripción como fotografía, cine, coreografía, para pensar nuevas formas de espacialidad. La arquitectura se redefine así como una práctica híbrida, capaz de atravesar lenguajes y generar un espacio performativo más allá de los límites disciplinares tradicionales.

El problema de la cohesión se replantea en términos de “juntura de lo disyunto”: la arquitectura ya no aspira a la síntesis totalizadora ni al sistema cerrado, sino a mantener unidos elementos heterogéneos en una proximidad no jerárquica. La unidad se sustituye por una coexistencia inestable, donde la tensión entre fragmentos constituye la condición misma de lo arquitectónico.

Este desplazamiento se vincula también a la reflexión sobre la ciudad. Frente a la ilusión de totalidad simbolizada por la Torre de Babel, Derrida propone un axioma de incompletitud: la urbe se concibe como organismo abierto, estructuralmente no saturable, en transformación permanente. La ciudad no se define por lo visible y acabado, sino por la memoria y la promesa de lo aún por venir.

La arquitectura se plantea como escritura performativa, cuya fuerza no reside en representar una verdad ni en transmitir un sentido único, sino en convocar al Otro, en abrir un espacio para la invención y el contrafirmado de cada acontecimiento. Se trata de una práctica que, más que fijar significados, los reinscribe en la inminencia del “ahora”, produciendo un pensamiento del espacio en constante devenir.

©tecnne

TECNNE | Arquitectura y contextos ©Marcelo Gardinetti 2021 Todos los derechos reservados.

El contenido de este sitio web está protegido por los derechos de propiedad intelectual e industrial. Salvo en los casos previstos en la ley, su reproducción, distribución, comunicación pública o transformación sin la autorización del titular de los derechos es una infracción penalizada por la legislación vigente. – Justificación del uso de imágenes y fotografías: – se utilizan las fotografías porque tratan de una obra artística y o arquitectónica significativa – la imagen solo se utiliza con fines informativos y educativos – la imagen está disponible en internet – la imagen es una copia de baja resolución de la obra original y no es apta para uso comercial – En todos los casos se menciona el autor –