Zaha Hadid, figura clave en la arquitectura contemporánea, se caracterizó por la búsqueda de nuevas configuraciones espaciales, articulando una evolución formal que atravesó diversas etapas. Frecuentemente fue identificada como suprematista, constructivista, deconstructivista, fluida o paramétrica, sin quedar confinada por ninguna de estos axiomas. La coherencia conceptual de su trabajo se sostuvo en la exploración de sistemas complejos de organización espacial, desarrollados mediante herramientas digitales avanzadas y soportados por una lógica proyectual experimental. El desarrollo de su carrera coincidió con transformaciones significativas en las metodologías de diseño y en las tecnologías de representación, que permitieron trasladar a la práctica arquitectónica nuevas configuraciones. Sus obras desafiaron convenciones formales, supuestos estructurales, tipológicos y constructivos, contribuyendo a expandir el campo de posibilidades de la arquitectura del siglo XXI. El legado de Hadid incluye proyectos ejecutados a gran escala, evidenciando una capacidad de síntesis entre innovación conceptual, resolución técnica y control del impacto visual y urbano. Lo singular de su arquitectura reside únicamente en la articulación de una lógica proyectual que convirtió lo imaginativo en factible mediante procesos de diseño y construcción de alta complejidad.

Zaha Hadid en Japón

Formación y primeras exploraciones conceptuales de la obra temprana

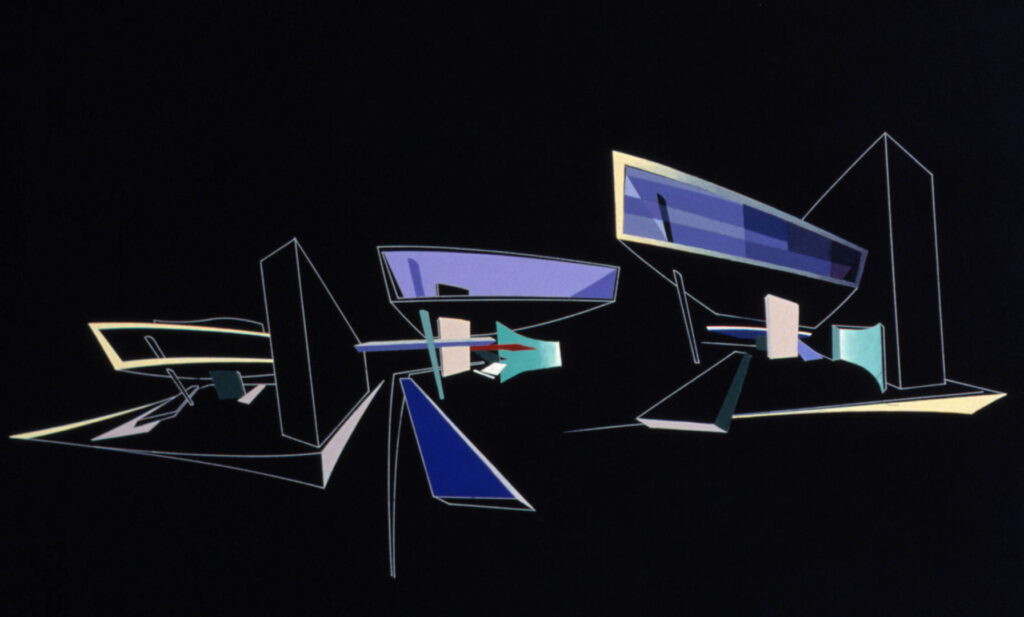

La obra inicial de Zaha Hadid se enmarca en una fuerte influencia de las vanguardias artísticas rusas del siglo XX, especialmente del Suprematismo de Kazimir Malevich. Su interés por redescubrir y reinterpretar estos referentes se materializó en una arquitectura concebida desde el dibujo como medio de especulación formal y conceptual. La pieza Dissolution of a Plane (1917), de Malevich, constituye un referente explícito en el desarrollo de una arquitectura que operaba mediante fragmentación, superposición, deformación y desmaterialización del objeto arquitectónico, anticipando ideas como ligereza, fluidez y flotación.

Hadid ingresó en 1972 a la Architectural Association School of Architecture (AA) en Londres, donde diseñó un plan de estudios orientado a la experimentación formal. La influencia de docentes como Elías Zenghelis y Rem Koolhaas, junto con su posterior incorporación al Office of Metropolitan Architecture (OMA) en 1978, donde colaboró en el proyecto para el Parlamento Holandés en La Haya, consolidó una formación anclada en la crítica al racionalismo moderno y la búsqueda de nuevos lenguajes arquitectónicos.

En 1980 estableció su propio estudio en Londres, iniciando una etapa en la que desarrolló una arquitectura de carácter gráfico-conceptual, sustentada en técnicas pictóricas más cercanas a la abstracción que a la representación técnica convencional. En este periodo se profundizó su estudio del Constructivismo ruso, con un creciente interés por los discursos artísticos soviéticos del siglo XX. La arquitectura fue concebida entonces como un campo de investigación visual, donde los dibujos dejaban entrever configuraciones espaciales no euclidianas, desconectadas del suelo y desligadas del objeto como unidad cerrada.

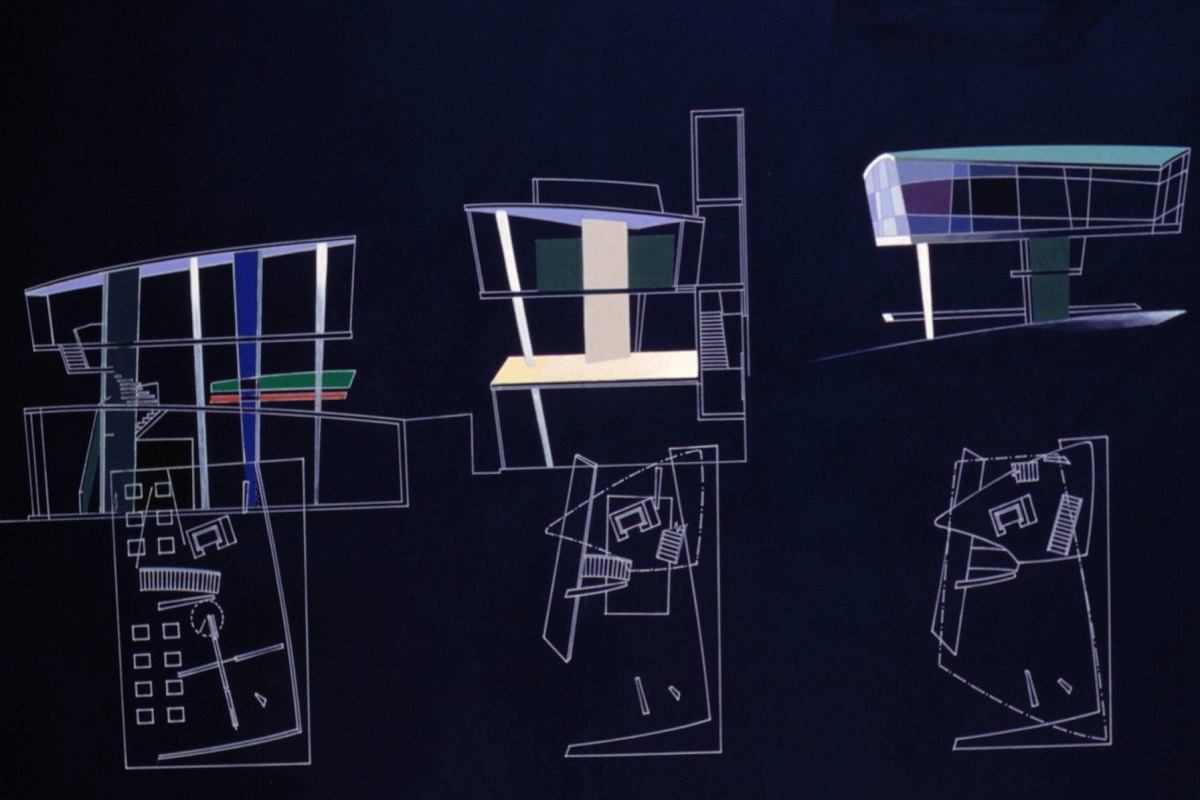

El punto de inflexión en esta etapa se dio en 1982, al obtener el primer lugar en el concurso internacional para el Club The Peak en Hong Kong. La propuesta, no construida, sintetizaba su aproximación gráfica mediante una serie de perspectivas axonométricas fragmentadas, que expresaban una arquitectura suspendida, en colisión con la gravedad y con la noción tradicional de volumen.

A pesar de recibir numerosos reconocimientos en concursos, Hadid no logró concretar obra construida durante esta etapa. En 1986 trabajó en dos proyectos para Tokio: el Edificio Azabu-Jyuban, en el distrito comercial de Roppongi, y el Edificio Tomigaya. Ambos proyectos forman parte de su intento por adaptar su lenguaje visual a los requerimientos del encargo urbano y programático.

Zaha Hadid en Japón: Condiciones culturales y arquitectónicas

El contexto japonés representó una plataforma estratégica para el desarrollo experimental del lenguaje arquitectónico de Zaha Hadid. La dinámica urbana fragmentada, la alta densidad, la superposición funcional y la coexistencia de tradición y tecnología generaron un entorno particularmente receptivo a propuestas no convencionales. La cultura arquitectónica japonesa, caracterizada por su apertura a la innovación formal dentro de marcos normativos rigurosos, ofreció un escenario propicio para ensayar configuraciones geométricas complejas y aproximaciones proyectuales basadas en la dislocación, la fluidez y la no-linealidad.

Este entorno permitió a Hadid avanzar en la búsqueda de una arquitectura post-suprematista, en la que los sistemas compositivos no ortogonales y las soluciones espaciales discontinuas encontraban resonancia en la lógica metropolitana de ciudades como Tokio y en la tradición de flexibilidad y modulación del espacio doméstico japonés. La posibilidad de operar dentro de un sistema urbano altamente tecnológico, pero también culturalmente estratificado, amplificó el alcance conceptual y operativo de su arquitectura.

Edificio Azabu-Jyuban, Tokio (1986): Densidad urbana y estrategias de compresión espacial

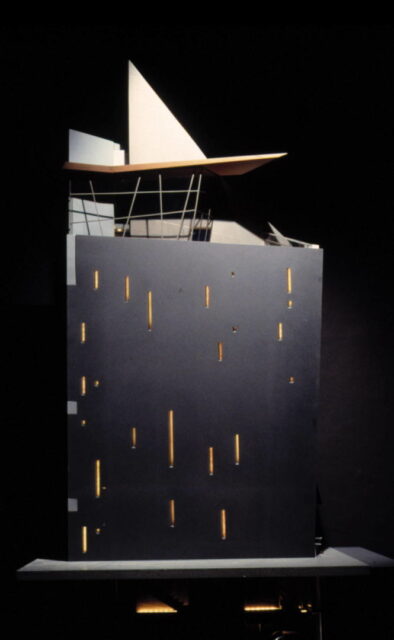

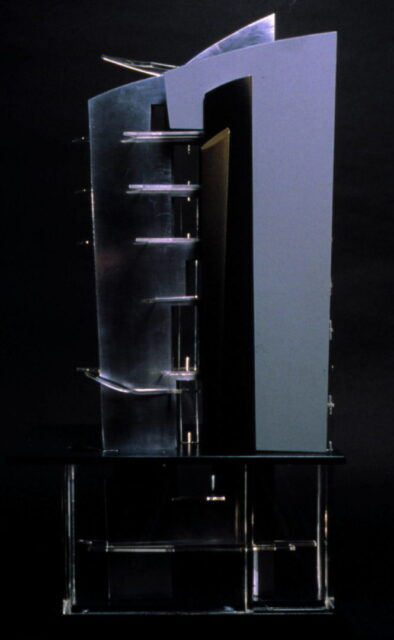

Ubicado en el distrito comercial de Roppongi, el proyecto para el Edificio Azabu-Jyuban aborda las limitaciones extremas de un solar residual de apenas 4 x 16 metros, insertado en una de las zonas de mayor densidad urbana de Tokio. Este contexto obliga a una estrategia proyectual orientada a la compresión funcional y a la expresión vertical como recurso formal y programático. Hadid responde a esta condición con una propuesta que articula volúmenes tensos, envolventes dinámicas y una jerarquía espacial interna que transforma el vacío disponible en una experiencia espacial intensificada.

El edificio se estructura mediante una organización vertical que concentra sus funciones en estratos independientes comprimidos, intercalados con elementos que introducen puntos de expansión visual o funcional. Dos muros estructurales dominan la composición: un muro metálico de 40 metros de altura que actúa como límite estructural y un muro de hormigón perforado que contiene el núcleo de circulación vertical. Este último incorpora aberturas calibradas que funcionan como dispositivos de iluminación y exhibición, descritos por Hadid como “ventanas joya” por su disposición precisa y efecto visual controlado.

Entre estos elementos portantes, dos pantallas de vidrio operan como muros cortina diferenciados cromáticamente, uno azul y otro blanco, que se desplazan en sentido ascendente y divergente, generando una fachada compuesta por planos tensados que introducen una sensación de movimiento en un volumen contenido. Esta operación formal permite diferenciar el plano exterior sin renunciar a la continuidad tectónica del conjunto.

En la base del edificio, una marquesina sobredimensionada sobresale del volumen, estableciendo una transición directa entre el espacio urbano y el interior. Esta saliente funciona simultáneamente como elemento estructural y comunicativo. En el interior, una escalera lineal de desarrollo vertical recorre el edificio en toda su altura, incorporando interrupciones programadas que dan lugar a balcones intermedios o rellanos expandidos. Estos espacios funcionan como plataformas de exposición o interacción, integrando la circulación con usos complementarios en una secuencia espacial continua.

A nivel conceptual, el proyecto puede leerse como una respuesta crítica a la congestión programática del tejido urbano de Tokio. Mediante la combinación de elementos estructurales dominantes, fachadas dinámicas y una circulación vertical activa, Hadid logra liberar espacialmente un sitio condicionado por la mínima disponibilidad superficial, generando una arquitectura que convierte la restricción en estrategia formal.

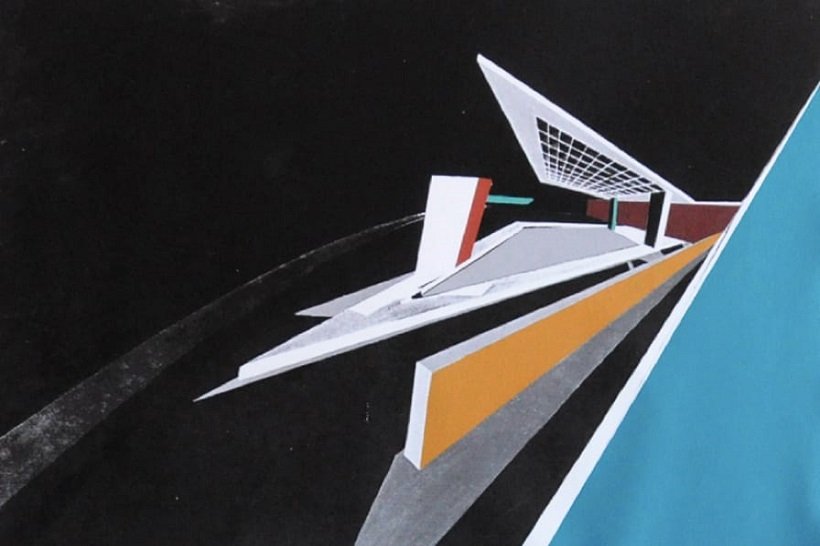

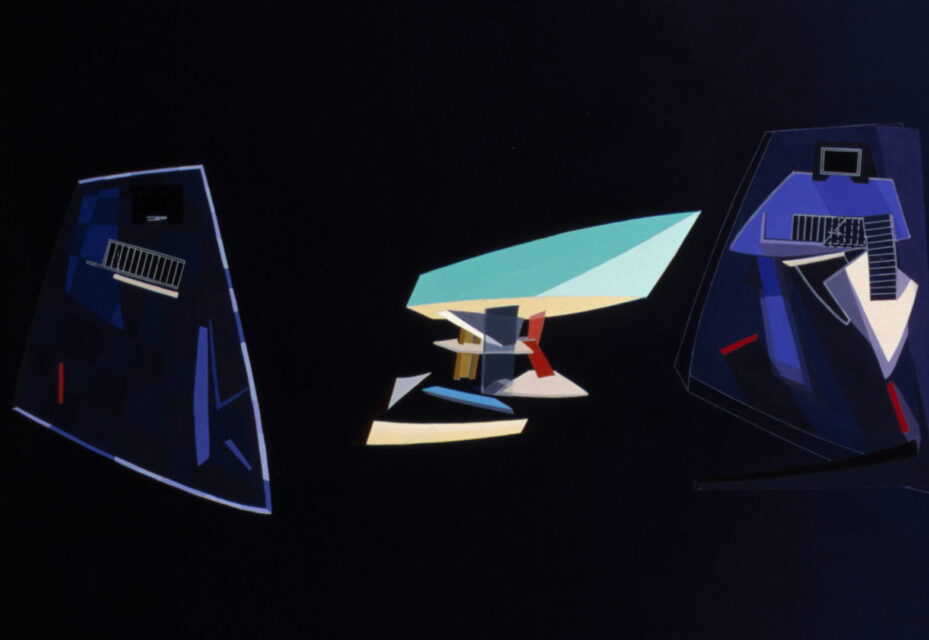

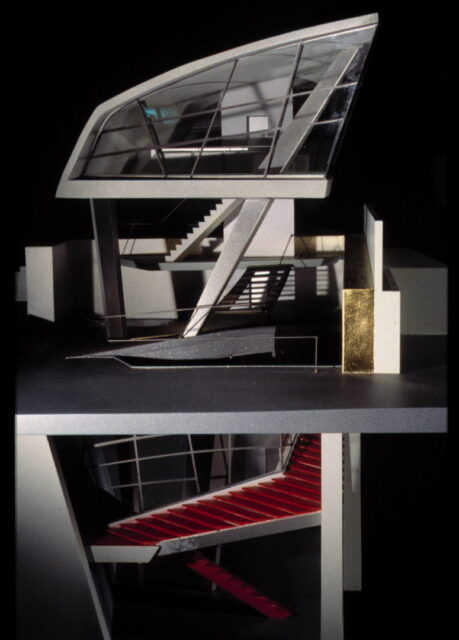

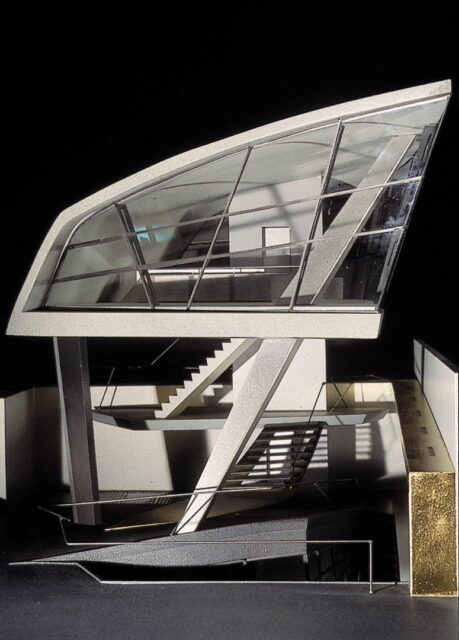

Edificio Tomigaya, Tokio (1986): Intersticio urbano y levitación programática

El Edificio Tomigaya, desarrollado en un solar de 12 x 15 metros dentro de un tejido residencial denso, propone una reflexión proyectual sobre las relaciones entre volumen edificado, vacío urbano y permeabilidad visual. La estrategia formal consiste en liberar el plano del suelo mediante la elevación del volumen principal, configurado como un pabellón acristalado suspendido, que permite la generación de un espacio intersticial destinado a uso público o semipúblico. Esta operación reconfigura el contacto del edificio con su entorno inmediato, para introducir una nueva tipología de vacío urbano dentro de un contexto caracterizado por la saturación parcelaria.

La planta baja se retrasa respecto a los límites del solar mediante un gesto curvo que permite la aparición de una escalera de acceso y un pozo de luz, los cuales conducen a niveles inferiores parcialmente enterrados. Estos espacios subterráneos, destinados a oficinas o comercios, están abovedados y reciben iluminación cenital a través de superficies pavimentadas con vidrio translúcido, que funcionan como filtración de luz y extensión del espacio público. La manipulación del plano horizontal que se curva, se despega y permite perforaciones, establece una relación activa entre superficie, circulación y luz natural.

El volumen elevado es concebido como un pabellón transparente. Presenta una envolvente de vidrio continuo con estructura mínima, acompañado por un techo flexible que acentúa la percepción de ligereza. Esta solución genera una espacialidad abierta, de límites difusos, que contrasta con la densidad del entorno edificado. La operación de elevación responde a una estrategia urbana de restitución de espacio público, insertando una micro-escala de contemplación y pausa en un entorno marcado por la compactación funcional.

A través de estas operaciones, Hadid desarrolla una arquitectura que se integra sin mimetismo. Redefine el modo en que un volumen puede relacionarse con la ciudad, como sistema de relaciones espaciales activas. El Edificio Tomigaya se sitúa así en la convergencia entre exploración formal, control técnico de los elementos estructurales y sensibilidad urbana, consolidando una de las aproximaciones más sofisticadas de su primera etapa constructiva en Japón.

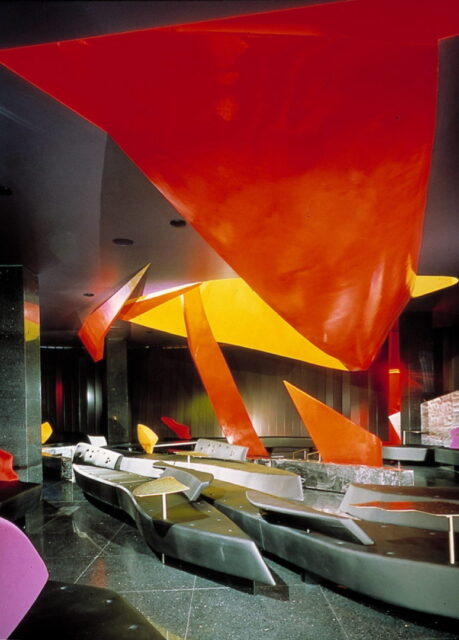

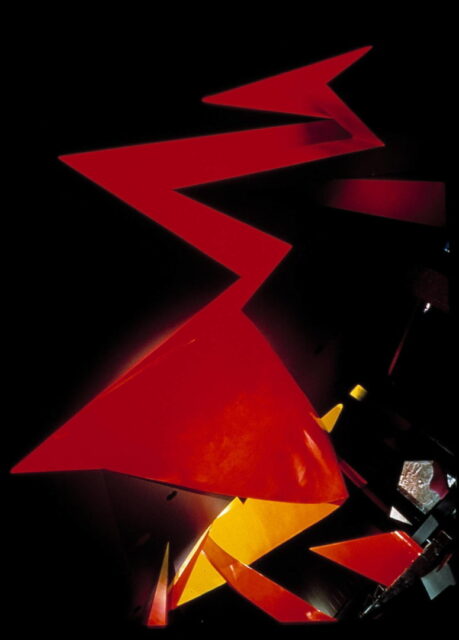

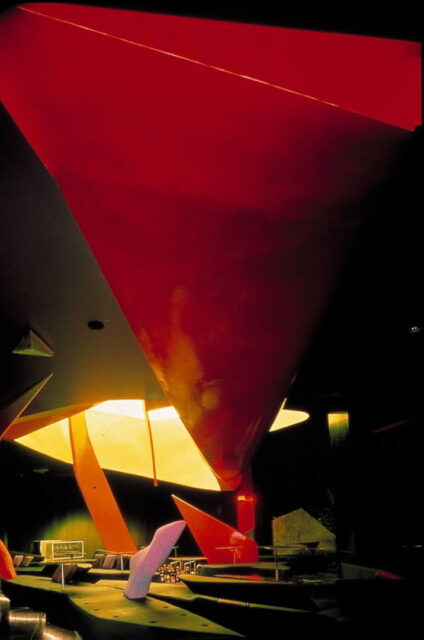

Restaurante Moonsoon, Sapporo (1988): Exploraciones tridimensionales y contrastes programáticos

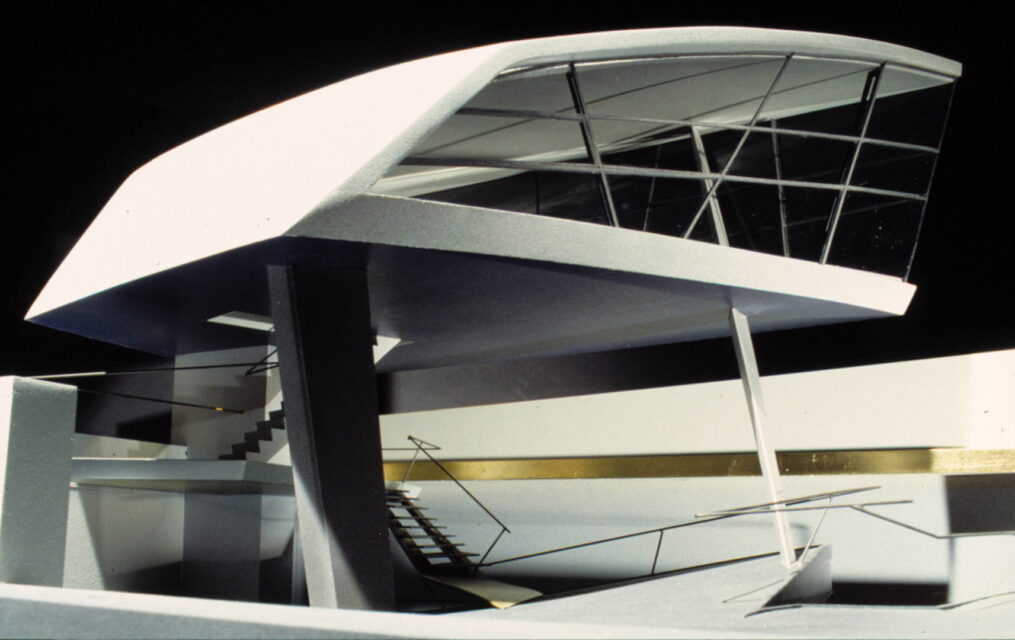

El Restaurante Moonsoon, ubicado en Sapporo y finalizado en 1988, es la primera obra construida de Zaha Hadid, que marca un punto de inflexión en la transición desde su producción especulativa a la arquitectura ejecutada. Concebido como una intervención interior dentro de una estructura existente, el proyecto introduce una dinámica espacial que contrasta con la envolvente preexistente, articulando una tensión entre contenedor estático y contenido activo.

El esquema general se basa en la oposición conceptual entre dos zonas programáticas diferenciadas por configuración espacial, atmósfera y tratamiento material. La planta baja, destinada al comedor, responde a la categoría conceptual de “hielo”. Se caracteriza por una paleta monocromática, superficies reflectantes, mesas de cristal transparente y una escalera construida en vidrio óptico. Esta composición genera un espacio perceptivamente liviano, ordenado mediante geometrías trapezoidales que acentúan la sensación de compresión y linealidad.

En contraste, la planta superior, donde se ubica el bar, se organiza bajo la categoría simbólica de “fuego”. Los materiales oscuros, como la cerámica negra, conviven con sofás de geometría biomórfica y respaldos curvos que evocan lenguas de fuego en tonalidades rosadas y púrpuras. Esta configuración busca generar una atmósfera densa y envolvente, en oposición a la transparencia inferior, produciendo una dualidad compositiva que estructura la experiencia espacial vertical.

El vínculo entre ambas plantas se articula mediante un elemento escultórico central: la pieza denominada “Orange Peel”, una estructura helicoidal de fibra de vidrio que atraviesa el volumen. Su morfología ascendente genera un eje visual y simbólico que conecta los dos niveles mediante una secuencia de expansión y torsión. Esta forma transita cromáticamente desde los grises fríos en su base hasta los rojos y amarillos en la cúspide, reforzando la narrativa térmica implícita en la organización programática.

Desde el punto de vista material, el proyecto explora la expresividad superficial a través del uso de acero inoxidable cepillado y vidrio óptico con ondulaciones inducidas por extrusión, integrando irregularidades táctiles y visuales que acentúan la tensión entre control geométrico y variación natural. La estrategia proyectual se distancia de la neutralidad modernista mediante una densificación perceptiva del detalle constructivo, contribuyendo a consolidar una estética arquitectónica basada en la complejidad material y la estructuración simbólica del espacio interior.

Zaha Hadid en Japón: Conclusión

Los proyectos desarrollados por Zaha Hadid en Japón durante la década de 1980, como el Edificio Azabu-Jyuban, el Edificio Tomigaya y el Restaurante Moonsoon, constituyen laboratorios formales que anticipan muchas de las estrategias arquitectónicas que más tarde definirían su obra construida a escala global. Estos encargos, concebidos en un entorno urbano de alta densidad y fragmentación programática, ofrecieron un campo fértil para la exploración de operaciones proyectuales basadas en la compresión espacial, la dislocación geométrica y la integración no jerárquica de circulaciones, vacíos y envolventes.

En cada caso, Hadid respondió a las restricciones del entorno con soluciones que transformaban la lógica parcelaria, desarrollando estructuras de circulación vertical activa, fachadas dinámicas y relaciones complejas entre niveles públicos y privados. Las estrategias utilizadas, como la elevación de volúmenes, la incorporación de vacíos urbanos, la manipulación del plano del suelo y el uso expresivo de la materialidad, consolidaron un lenguaje arquitectónico propio, aún en etapa experimental, articulado en torno a una visión espacial que privilegia la continuidad formal y la experiencia cinética del espacio.

Aunque algunos de estos proyectos no fueron ejecutados o permanecieron como intervenciones de escala contenida, su impacto fue significativo. Funcionaron como plataformas de prueba donde Hadid trasladó su investigación teórica al contexto material y urbano japonés, caracterizado por la coexistencia de tradición ritual y cultura tecnológica avanzada. Esta interacción permitió configurar una arquitectura que proponía alternativas espaciales que desbordaban las convenciones tipológicas heredadas sin provocar una ruptura con el entorno.

En conjunto, estos proyectos anticipan su posterior consolidación internacional y permiten rastrear con claridad los fundamentos espaciales, tectónicos y metodológicos que definirían su producción futura. El periodo japonés representa un capítulo clave en la construcción de un pensamiento arquitectónico que convierte a Zaha Hadid en una figura central en la redefinición de las posibilidades formales y conceptuales de la arquitectura contemporánea.

©MG

TECNNE | Arquitectura y contextos ©Marcelo Gardinetti 2021 Todos los derechos reservados.

El contenido de este sitio web está protegido por los derechos de propiedad intelectual e industrial. Salvo en los casos previstos en la ley, su reproducción, distribución, comunicación pública o transformación sin la autorización del titular de los derechos es una infracción penalizada por la legislación vigente. – Justificación del uso de imágenes y fotografías: – se utilizan las fotografías porque tratan de una obra artística y o arquitectónica significativa – la imagen solo se utiliza con fines informativos y educativos – la imagen está disponible en internet – la imagen es una copia de baja resolución de la obra original y no es apta para uso comercial – En todos los casos se menciona el autor –