El estudio sobre las principales innovaciones sostenibles en arquitectura y urbanismo del año 2025 constituye un análisis de carácter integral que examina el estado actual y los posibles escenarios de evolución de la sostenibilidad en el entorno construido. El documento aborda de manera sistemática las principales tendencias tecnológicas, los marcos normativos vigentes, las estrategias de intervención territorial y urbana, así como una serie de reflexiones críticas en torno a la factibilidad de una transición ecológica que sea, al mismo tiempo, efectiva y socialmente equitativa. Desde una perspectiva arquitectónica con enfoque sistémico, el estudio incorpora tanto soluciones emergentes como las condiciones estructurales, institucionales y culturales que condicionan su implementación. Esta aproximación permite identificar líneas de innovación y analizar los límites y contradicciones del discurso sostenible en su aplicación concreta.

Marco contextual del desarrollo sostenible en el entorno construido

El entorno construido se ha convertido en un eje crítico dentro de la agenda ambiental contemporánea, debido a la significativa incidencia del sector de la construcción en las emisiones globales. Este sector representa aproximadamente el 40 % del consumo energético mundial y el 36 % de las emisiones de CO₂, que lo posiciona como un actor clave en los procesos de descarbonización impulsados por organismos internacionales. Documentos como el Acuerdo de París de 20151 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas2 han articulado directrices concretas para una transformación estructural del modelo edificatorio con horizonte en el año 2050.

La sostenibilidad en arquitectura no se restringe a criterios puntuales de eficiencia energética: se redefine como una orientación sistémica que abarca la totalidad del ciclo de vida de los edificios, desde su concepción y diseño hasta su operación, mantenimiento y eventual desmantelamiento. Este guía incorpora de manera integrada dimensiones ambientales, económicas y sociales.

El concepto de resiliencia arquitectónica adquiere un rol central, planteada como una estrategia proyectual orientada a la adaptación dinámica y a la mitigación de impactos derivados del cambio climático. Este examen incluye la reutilización adaptativa de estructuras existentes, la integración de variables socio-ecológicas en el diseño urbano y arquitectónico, y la incorporación de tecnologías emergentes que permiten una gestión predictiva y responsiva del entorno construido.

Análisis de tendencias emergentes en sostenibilidad arquitectónica

Materiales ecológicos de última generación

La innovación en materiales ecológicos representa una de las líneas de desarrollo más determinantes en la evolución del entorno construido hacia modelos sostenibles. En este contexto, los biocompuestos han adquirido relevancia como una alternativa de alto rendimiento, particularmente en aplicaciones de aislamiento térmico. Con conductividades térmicas que alcanzan valores tan bajos como 0,016 W/m·K, estos materiales superan significativamente las prestaciones de los aislantes convencionales. Según estudios recientes, cerca del 44 % de los biocompuestos disponibles están optimizados para funciones de aislamiento, mientras que un 40 % se destina a usos subestructurales, lo que evidencia su creciente especialización funcional.

Paralelamente, los nanomateriales abren un campo de aplicación con alto potencial tecnológico, particularmente en la mejora de las propiedades mecánicas, térmicas y funcionales de los componentes constructivos. Entre los más investigados se encuentran los nanotubos de carbono3, el nanodióxido de silicio4, el nanóxido de titanio5 y el grafeno6. Los nanotubos de carbono, en particular, han demostrado eficacia en procesos de autoreparación del concreto, refuerzo estructural y mitigación de fisuras, al tiempo que ofrecen oportunidades de integración con sistemas de cosecha energética. Sin embargo, la implementación a gran escala de estos compuestos plantea desafíos significativos en términos de toxicidad, exposición prolongada y gestión del ciclo de vida, aspectos que continúan siendo objeto de evaluación científica y normativa.

Los materiales de cambio de fase (PCM)7 constituyen otra vía prometedora para la regulación térmica en edificios, especialmente en el sector residencial. Estos materiales permiten almacenar y liberar energía térmica de manera eficiente, contribuyendo a una reducción de hasta el 30 % en el consumo energético asociado al acondicionamiento interior. A pesar de sus ventajas, los PCM presentan limitaciones técnicas notables, como su baja conductividad térmica y la inestabilidad en los procesos de fusión y solidificación. Actualmente se investiga el desarrollo de nanocompuestos PCM y métodos avanzados de encapsulación que posibiliten una mayor estabilidad y eficiencia en su desempeño térmico.

Modelos energéticos descentralizados y autosuficiencia energética

La transición hacia un entorno construido más resiliente y autosuficiente ha impulsado la adopción de modelos energéticos descentralizados. En este marco, la energía fotovoltaica se posiciona como una de las fuentes renovables de mayor proyección, con una capacidad instalada acumulada que alcanzó los 849,5 GW a nivel global al cierre de 2021, y proyecciones que anticipan una expansión a 5 TW para el año 2030. Los análisis de ciclo de vida sitúan a la electricidad solar con impactos ambientales considerablemente inferiores en comparación con las fuentes fósiles en la mayoría de las categorías evaluadas.

El despliegue de sistemas energéticos inteligentes, basados en sensores avanzados, plataformas de analítica de datos y tecnologías IoT, fortalece el potencial operativo de estas infraestructuras descentralizadas. Estas soluciones permiten un monitoreo constante del comportamiento energético, así como una gestión optimizada y adaptativa, que resulta clave en la consolidación de entornos urbanos sostenibles desde el punto de vista energético, funcional y operativo.

Soluciones basadas en la naturaleza: infraestructura verde y azul

Las soluciones basadas en la naturaleza (SbN)8 se han consolidado en el discurso urbano contemporáneo como estrategias operativas con capacidad para abordar simultáneamente desafíos climáticos, ecológicos y sociales. Estas soluciones se materializan principalmente a través de infraestructuras verdes y azules, entendidas como redes interconectadas de espacios naturales y seminaturales como parques urbanos, humedales, corredores ribereños, sistemas de drenaje sostenible y superficies permeables, que constituyen componentes estructurales del metabolismo urbano.

La evidencia empírica señala que estas infraestructuras generan servicios ecosistémicos múltiples, entre los cuales se destacan la regulación térmica, la mejora de la calidad del aire, el control de escorrentías y la restauración de la biodiversidad en entornos densamente urbanizados. Además, se han documentado vínculos directos entre las SbN y 12 de los 15 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, resaltando su relevancia sistémica en la construcción de ciudades más resilientes y equitativas.

Desde una perspectiva funcional, estos sistemas integran beneficios que abarcan desde la salud física y mental hasta la seguridad alimentaria y la cohesión social, consolidando su valor como infraestructuras híbridas entre lo ecológico y lo urbano. No obstante, su implementación a escala significativa enfrenta barreras estructurales, entre las que se incluyen restricciones físicas del entorno, marcos institucionales fragmentados, déficits en la financiación sostenida y una falta de articulación normativa multiescalar. La formulación de políticas públicas integradas que operen de forma transversal entre los niveles nacional, regional y local es una condición necesaria para la consolidación de estas soluciones como parte del sistema infraestructural de las ciudades contemporáneas.

Diseño paramétrico y herramientas digitales aplicadas a la sostenibilidad

El avance de las herramientas digitales ha introducido transformaciones significativas en la práctica proyectual contemporánea, ampliando el repertorio técnico disponible para enfrentar los desafíos de la sostenibilidad en el entorno construido. El Modelado de Información de Construcción (BIM) se ha posicionado como una plataforma clave en la gestión integral del ciclo de vida de los edificios, permitiendo la coordinación simultánea de múltiples variables interdisciplinarias dentro de un mismo entorno digital colaborativo.

El diseño paramétrico y computacional posibilita la incorporación de algoritmos para la optimización formal y funcional de los proyectos arquitectónicos, con especial atención a la eficiencia en el uso de recursos, la reducción de impactos ambientales y la capacidad de respuesta adaptativa ante cambios contextuales. Esta lógica proyectual se vincula estrechamente con el concepto de diseño regenerativo, el cual plantea un desplazamiento desde estrategias mitigadoras hacia aspectos proyectuales capaces de generar externalidades ambientales y sociales positivas. Este paradigma se apoya en marcos metodológicos que integran indicadores en torno a tres ejes principales: clima, personas y naturaleza.

Por otra parte, el despliegue de sistemas basados en inteligencia artificial y aprendizaje automático ha comenzado a desempeñar un rol relevante en el análisis predictivo del comportamiento energético de los edificios, el mantenimiento inteligente de infraestructuras y la gestión optimizada de recursos en tiempo real. Sin embargo, la adopción generalizada de estas tecnologías se encuentra condicionada por obstáculos estructurales como la falta de interoperabilidad entre plataformas, los elevados costos de implementación y las preocupaciones asociadas a la seguridad y gobernanza de los datos.

Rehabilitación energética del parque edificado existente

La rehabilitación energética del parque edificado existente se configura como una estrategia prioritaria dentro de los marcos de descarbonización del entorno construido, especialmente si se considera que la mayoría del stock edificatorio que conformará las ciudades en las próximas décadas ya ha sido construido. La intervención sobre edificios existentes se plantea como una vía eficiente y urgente para alcanzar los objetivos de sostenibilidad energética y reducción de emisiones.

La articulación metodológica de sistemas BIM (Building Information Model), BPM (Building Performance Model) y BEM (Building Environmental Model) ha permitido desarrollar diagnósticos integrados que combinan variables geométricas, constructivas, funcionales y energéticas. Esta convergencia tecnológica facilita la identificación de estrategias de renovación energética óptimas, desde el punto de vista técnico y económico, orientadas a alcanzar niveles de consumo energético casi nulo (nZEB), con una reducción sustantiva del impacto ambiental asociado al ciclo de vida del edificio.

Los análisis de casos específicos han demostrado que mediante intervenciónes diseñadas a partir de modelos paramétricos y simulaciones energéticas, es posible alcanzar reducciones del 62 % en el consumo energético, una disminución del 84 % en las emisiones de carbono, y un ahorro acumulativo del 53 % en costos operativos a largo plazo. No obstante, estas cifras se contraponen a la barrera económica inicial, en tanto las inversiones requeridas para implementar tales mejoras suelen ser elevadas, lo cual exige esquemas de financiación y políticas públicas que viabilicen su implementación a gran escala.

En paralelo, la reutilización adaptativa sostenible se presenta como una estrategia complementaria que permite mantener la integridad arquitectónica, histórica y cultural del patrimonio construido, mientras se lo adecúa funcionalmente a las demandas actuales. Este rumbo contribuye a la sostenibilidad ambiental al minimizar la demanda de nuevos materiales y reducir residuos de demolición, y habilita la reactivación socioeconómica de entornos urbanos consolidados, estableciendo un equilibrio entre preservación patrimonial, actualización funcional y eficiencia energética.

Revisión crítica de políticas públicas y marcos normativos

El Pacto Verde Europeo como marco de referencia

El Pacto Verde Europeo (European Green Deal)9 se consolida como la estrategia más ambiciosa en materia de descarbonización y transformación ecológica dentro del contexto supranacional europeo. Esta política integra un conjunto diverso de instrumentos normativos, económicos y técnicos orientados a reestructurar la economía de los Estados miembros hacia modelos sostenibles en términos productivos y territoriales. Si bien su alcance ha sido valorado positivamente por su potencial transformador, su implementación ha revelado importantes asimetrías entre los países miembros de la Unión Europea.

El análisis comparativo de cumplimiento en función de 17 indicadores clave revela que 12 de ellos muestran un nivel de cumplimiento conforme a los objetivos planteados, lo que indica una trayectoria general positiva. Sin embargo, persisten discrepancias significativas en la ejecución de componentes críticos, muchos de los cuales han sido abordados de manera parcial. A pesar de ello, la transición verde impulsada desde las estructuras de la UE ha demostrado un impacto concreto en la mejora de la competitividad sostenible a escala regional, consolidando al Pacto Verde como un instrumento estructurante en la gobernanza ambiental europea.

Marcos normativos de economía circular

La economía circular se posiciona como un paradigma estructural en la redefinición del sector de la construcción, introduciendo un punto de vista basado en el diseño para la adaptabilidad (Design for Adaptability) como principio rector.10 Este camino permite articular estrategias de reutilización, reciclaje y renovación a lo largo del ciclo de vida de los edificios, generando sinergias con principios de eficiencia material y reducción de residuos. En este contexto, el entorno construido digital circular se apoya en una decena de tecnologías emergentes, como la realidad aumentada, blockchain, gemelos digitales e inteligencia artificial, para trazar nuevos marcos de trazabilidad, gestión de recursos y evaluación ambiental en proyectos de arquitectura y urbanismo.

No obstante, la transición hacia modelos de arquitectura reciclable enfrenta limitaciones estructurales importantes. Entre los principales obstáculos destaca la ausencia de sistemas constructivos pensados desde su origen para el desmontaje, la recuperación y la reutilización de componentes al final de su vida útil. Frente a ello, diversas investigaciones han explorado prototipos basados en sistemas modulares y prefabricados que permiten abordar problemáticas como la escasez de vivienda y la densificación urbana mediante soluciones replicables y escalables.

Políticas de edificaciones net zero

En el marco de la sostenibilidad urbana avanzada, los conceptos de barrios de emisiones cero y distritos de energía positiva constituyen tipologías emergentes con alto potencial transformador. No obstante, su implementación técnica y regulatoria requiere aún una definición metodológica más sólida que permita su aplicación operativa en contextos urbanos reales. Las políticas nacionales en torno a la eficiencia energética de edificaciones presentan importantes disparidades, tanto en su alcance como en sus mecanismos de aplicación, lo que refleja la fragmentación en las aproximaciones regionales hacia la descarbonización del parque edificado.

Por otro lado, la integración de sistemas de certificación ambiental como LEED o BREEAM con herramientas de inteligencia artificial introduce nuevas posibilidades para la automatización de procesos de verificación regulatoria y evaluación del desempeño sostenible. Esta convergencia tecnológica permite avanzar hacia un modelo de control más dinámico, eficiente y basado en datos. Sin embargo, la falta de métricas estandarizadas y marcos de evaluación armonizados continúa representando una barrera estructural para la implementación masiva de edificaciones net zero, tanto en ámbitos residenciales como en desarrollos urbanos de mayor escala.

Revisión crítica de políticas públicas y marcos normativos en América Latina

Contexto regional y urgencia de la sostenibilidad

América Latina enfrenta un escenario particularmente desafiante en relación con la sostenibilidad del entorno construido, condicionado por procesos de urbanización acelerada, desigualdades socio-espaciales estructurales, fragmentación institucional y vulnerabilidad ambiental creciente. Con niveles de urbanización que superan el 80 % en numerosos países de la región, las políticas públicas han intentado articularse en torno a marcos normativos globales como la Agenda 203011 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)12, promoviendo la incorporación de principios de adaptabilidad social y ambiental en el diseño y gestión del espacio urbano. No obstante, persiste una brecha significativa entre la formulación normativa de alcance internacional y su implementación operativa a nivel local.

Marcos normativos de sostenibilidad urbana

En las últimas dos décadas, diversos países latinoamericanos han desarrollado marcos normativos orientados a la sostenibilidad urbana, incorporando instrumentos legales en materia de vivienda, ordenamiento territorial y gestión ambiental. Estas iniciativas han buscado alinear las regulaciones nacionales con los estándares internacionales promovidos por organismos multilaterales. Un aspecto destacado ha sido la incorporación de los ODS en la formulación de políticas públicas, lo que ha incentivado el desarrollo de indicadores de evaluación urbana y la promoción de agendas locales de sostenibilidad.

Sin embargo, la eficacia de estos marcos se ve limitada por la debilidad de las estructuras administrativas, la discontinuidad de las políticas públicas y la falta de articulación intergubernamental. A pesar del surgimiento de dispositivos institucionales que buscan fortalecer la gobernanza multiescalar y la participación ciudadana, como es el caso del Centro de Gestión Ambiental Urbana en Bogotá, la ausencia de mecanismos efectivos de coordinación entre escalas territoriales y la baja institucionalización de procesos participativos continúan restringiendo el alcance de estas estrategias.

Políticas públicas para la sostenibilidad arquitectónica

En el ámbito específico de la arquitectura y el entorno edificado, se han implementado medidas tendientes a fomentar la construcción sustentable mediante esquemas de incentivos fiscales, subsidios para viviendas eficientes y normativas técnicas de eficiencia energética aplicables a nuevas edificaciones y procesos de rehabilitación. No obstante, el crecimiento urbano desregulado, la expansión informal y la precariedad habitacional dominante en gran parte del territorio dificultan la aplicación sistemática de dichos estándares.

Iniciativas desarrolladas en países como Argentina y Colombia han intentado articular políticas de desarrollo territorial inclusivo con criterios de sostenibilidad ambiental, aunque enfrentan limitaciones derivadas de la gobernabilidad urbana y la distribución desigual de recursos. La proliferación de proyectos piloto orientados a la vivienda resiliente, caracterizados por la incorporación de energías renovables, estrategias pasivas y eficiencia en el uso de materiales, evidencia el potencial de este criterio, pero también pone en relieve la necesidad de un marco de apoyo integral que combine regulación clara, financiamiento estructurado y formación técnica. Sin estos componentes, la adopción de soluciones innovadoras permanece confinada a iniciativas puntuales sin capacidad de escalamiento.

Reflexiones críticas y desafíos persistentes

A pesar de los avances normativos y las declaraciones programáticas, subsisten barreras estructurales que condicionan la viabilidad de una transformación sostenible del entorno construido. Entre los factores más relevantes se encuentran la segmentación institucional, la informalidad urbana, la debilidad técnica de los gobiernos locales y la falta de continuidad en las políticas públicas. Tal como señala la urbanista Raquel Rolnik, el diseño institucional prevalente en la región tiende a reproducir configuraciones que dificultan la implementación de políticas de vivienda inclusivas, priorizando intereses vinculados al mercado inmobiliario por sobre el derecho a la ciudad.13

En consecuencia, la efectividad de las políticas públicas en materia de sostenibilidad urbana y arquitectónica depende, en última instancia, de la superación de la distancia entre normatividad y práctica. Ello implica fortalecer las capacidades estatales, fomentar alianzas intersectoriales y promover marcos de gobernanza capaces de integrar diferentes escalas y actores. Solo bajo estas condiciones será posible traducir los marcos regulatorios existentes en transformaciones tangibles, equitativas y sostenibles en el entorno construido de América Latina.

Estudios de Caso Representativos

Casos de aplicación de biocompuestos

El desarrollo de materiales biocompuestos ha generado aplicaciones concretas en el sector de la edificación sostenible, particularmente en el ámbito del aislamiento térmico. Las investigaciones más recientes han documentado productos con conductividades térmicas tan bajas como 0,016 W/m·K, superando en rendimiento a numerosos materiales tradicionales. Además de sus propiedades aislantes, estos compuestos presentan niveles elevados de biodegradabilidad y reciclabilidad, lo que los posiciona como materiales estratégicos dentro de un enfoque de economía circular aplicada al entorno construido.

Sin embargo, su incorporación a gran escala enfrenta obstáculos técnicos y económicos, especialmente en lo que respecta a su durabilidad a largo plazo y a los desafíos logísticos vinculados a su producción industrial. Estos factores limitan su adopción masiva en contextos urbanos consolidados, a pesar de sus cualidades medioambientales.

Implementación de infraestructura verde en la Provincia de Buenos Aires

Diversas iniciativas impulsadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se alinean con los principios de desarrollo de infraestructura verde, entendida esta como un sistema territorial que integra procesos ecológicos, funciones ambientales y usos sociales en una red articulada de espacios abiertos y sistemas naturales. Entre las acciones más relevantes se encuentran los proyectos de saneamiento y parquización de márgenes fluviales, como en el caso de la Cuenca Matanza-Riachuelo, donde la creación de corredores verdes contribuye simultáneamente a la captación de carbono, la mejora de la calidad del agua y la provisión de espacios públicos recreativos.

En paralelo, se promueven cinturones verdes de producción agroecológica en áreas periurbanas, cuyo diseño no solo responde a criterios de soberanía alimentaria y economía local, sino que también cumple funciones ecológicas clave, como la preservación de la permeabilidad del suelo, el mantenimiento de la biodiversidad y la reducción de la huella de carbono asociada al transporte de alimentos.

Asimismo, el desarrollo y gestión de reservas naturales y áreas protegidas, entre ellas, la Reserva Natural Laguna de los Padres (Mar del Plata) y la Reserva Ecológica de Hudson, configuran nodos estratégicos dentro de la infraestructura verde provincial. Su preservación y eventual conexión mediante corredores biológicos representan una dimensión estructural para el sostenimiento de ecosistemas a escala regional.

La infraestructura verde se concibe como una inversión estratégica con capacidad para generar beneficios múltiples y sinérgicos, que abarcan desde la mitigación y adaptación frente al cambio climático hasta la mejora de la salud pública, la calidad ambiental y el fortalecimiento de las economías locales. En este marco, la Provincia de Buenos Aires presenta un alto potencial territorial, ecológico y social para consolidar políticas orientadas a la expansión y articulación de sistemas de infraestructura verde. La diversidad de sus paisajes, la existencia de suelos agrícolas periurbanos, cuerpos de agua, reservas naturales y áreas metropolitanas con necesidades urgentes de reconfiguración ambiental constituyen condiciones propicias para avanzar hacia modelos de desarrollo más resilientes, inclusivos y sostenibles.

Aplicaciones de tecnologías digitales en sostenibilidad

La digitalización del entorno construido ha generado plataformas integradas capaces de optimizar el rendimiento ambiental desde las primeras fases del diseño. Un caso destacable es el proyecto europeo SPHERE (Service Platform to Host and sharE REsidential data)14, desarrollado bajo el marco del programa Horizonte 2020 por un consorcio de 19 entidades, incluyendo pequeñas y medianas empresas, centros de investigación y grandes corporaciones. Esta plataforma combina modelado BIM y gemelos digitales para simular y mejorar el comportamiento energético de los edificios a lo largo de su ciclo de vida completo, desde el diseño conceptual hasta la operación.

Asimismo, en el sector hospitalario, los proyectos de construcción sanitaria verde en Arabia Saudí —como los hospitales As-Salam y HMG Sehat Al Sharq en Al Khobar— constituyen ejemplos relevantes de incorporación de principios de diseño ecológico en entornos de alta demanda funcional. Estas iniciativas han promovido la reducción de emisiones de carbono y de residuos generados, priorizando la creación de ambientes curativos mediante estrategias de confort pasivo, ventilación natural y materiales sostenibles, evidenciando la aplicabilidad del diseño verde incluso en tipologías de alta complejidad técnica.

Reflexión final y escenarios futuros

Límites y posibilidades de la transición ecológica

La transformación ecológica del entorno construido se enfrenta a limitaciones estructurales que comprometen su implementación a gran escala. Entre los principales obstáculos se identifican los costos iniciales elevados, la complejidad de los marcos regulatorios, la resistencia institucional a los cambios sistémicos y las brechas de capacitación técnica, especialmente en contextos urbanos del Sur Global. En el caso particular de las tecnologías fotovoltaicas, los análisis prospectivos alertan sobre posibles restricciones en el suministro de minerales críticos. Mientras las tecnologías CdTe y CIGS presentan riesgos asociados a la disponibilidad de telurio e indio, los módulos de silicio cristalino —más generalizados— enfrentan desafíos vinculados a la dependencia de plata como material conductor.

Frente a este escenario, los marcos de evaluación de sostenibilidad han evolucionado hacia aproximaciones holísticas que consideran, de forma integrada, los impactos ambientales, sociales y económicos a lo largo de todo el ciclo de vida de los edificios. Este enfoque demanda metodologías transdisciplinarias capaces de articular saberes técnicos, sensibilidad cultural y criterios de desempeño cuantificable. En este sentido, la investigación arquitectónica contemporánea identifica la necesidad de formar profesionales que integren competencias en diseño ecológico, conocimiento territorial y dominio de herramientas digitales avanzadas.

Escenarios de transformación sistémica

Diversos estudios prospectivos han delineado escenarios posibles para la evolución de la arquitectura sostenible hacia 2030, estructurados en torno a cuatro arquetipos: Fuerzas de Mercado (MF), Reforma Política (PR), Nuevo Paradigma de Sostenibilidad (NSP) y Mundo Fortaleza (FW). Estos modelos, basados en la metodología de futuros alternativos, permiten explorar trayectorias divergentes del entorno construido bajo diferentes condiciones sociopolíticas, económicas y ambientales. Cada escenario articula narrativas internas coherentes que facilitan el posicionamiento estratégico de actores institucionales, académicos y ciudadanos frente a decisiones de diseño, planificación y regulación.

Un componente transversal en estos escenarios es la articulación entre infraestructura energética y soluciones basadas en la naturaleza. Esta convergencia teórica y operativa, facilitada por conceptos como capital natural, servicios ecosistémicos, sumideros de carbono y redes verdes-azules, permite concebir modelos de urbanización acoplados que integran funciones ecológicas, eficiencia energética y resiliencia territorial.

©tecnne

Referencias:

1 El Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015 durante la 21ª Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), representa un compromiso histórico y universal para combatir el cambio climático y sus efectos. Este tratado internacional, que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, establece un marco de acción global para mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2°C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C. El acuerdo, de naturaleza jurídicamente vinculante, busca guiar a las naciones hacia un futuro con bajas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y resiliente al clima. A diferencia de su predecesor, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París adopta un enfoque ascendente, en el que cada país establece sus propios objetivos de reducción de emisiones, conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés).

2 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados en 2015 por los Estados Miembros de las Naciones Unidas, constituyen un marco normativo global que orienta las políticas públicas y estrategias de desarrollo hacia el año 2030. Este conjunto de 17 objetivos interrelacionados se articula en torno a la necesidad de integrar de manera equilibrada las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible. Como continuidad y ampliación de los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los ODS introducen una agenda más comprehensiva, orientada no solo a la erradicación de la pobreza y la reducción de desigualdades estructurales, sino también a la mitigación de los efectos del cambio climático, la conservación de los ecosistemas y la gestión responsable de los recursos naturales. En este sentido, los ODS no se limitan a establecer metas cuantificables, sino que configuran un marco de acción que reconoce la complejidad sistémica de los desafíos contemporáneos a escala planetaria.

3 Los nanotubos de carbono, pueden describirse como láminas de grafeno, redes bidimensionales de átomos de carbono organizados en una malla hexagonal que se pliegan sobre su propio eje longitudinal hasta conformar un cilindro hueco de diámetro nanométrico, del orden de una milésima parte del grosor de un cabello humano. La caracterización formal de estas estructuras fue realizada por el investigador japonés Sumio Iijima en 1991. El interés por los nanotubos de carbono ha crecido exponencialmente, debido a sus propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas excepcionales.

4 El nanodióxido de silicio (nano-SiO₂) corresponde a la versión nanométrica del dióxido de silicio (SiO₂), compuesto ampliamente presente en la naturaleza en forma de cuarzo o arena silícea, y base constitutiva del vidrio tradicional. Su reducción a escala nanométrica no solo modifica su comportamiento fisicoquímico, sino que amplía significativamente su campo de aplicaciones tecnológicas e industriales. En el sector de la construcción, el nano-SiO₂ se emplea como aditivo funcional en mezclas de hormigón y cemento. Su incorporación contribuye a incrementar la resistencia mecánica, especialmente a la compresión, al tiempo que disminuye la porosidad capilar del material, reduciendo así su permeabilidad al agua y mejorando su durabilidad frente a agentes agresivos. En el ámbito de pinturas y recubrimientos, este nanomaterial actúa como modificador de superficie, reforzando propiedades como la dureza superficial, la resistencia al rayado y la estabilidad frente a condiciones ambientales extremas. Asimismo, su aplicación permite desarrollar superficies con características hidrofóbicas o autolimpiantes, así como tratamientos antiadherentes eficaces contra grafitis, lo cual amplía su uso en entornos urbanos y arquitectónicos donde se requiere un bajo mantenimiento y alta resistencia al desgaste.

5 El nanóxido de titanio o nanodióxido de titanio (nano-TiO₂) es la forma a escala nanométrica del dióxido de titanio, un compuesto mineral blanco y opaco muy común en la naturaleza. Es un excelente filtro físico contra los rayos ultravioleta (UVA y UVB). A escala nanométrica, absorbe y dispersa esta radiación de manera muy eficiente sin dejar la capa blanquecina característica de los protectores solares más antiguos.

6 El grafeno es una estructura bidimensional conformada por átomos de carbono dispuestos en una red hexagonal plana, cuya singularidad ha suscitado un interés sostenido en los ámbitos de la ciencia de materiales y la ingeniería aplicada. En términos de conductividad eléctrica, el grafeno supera ampliamente a los metales tradicionales como el cobre, permitiendo un desplazamiento extremadamente veloz de los electrones, lo cual lo posiciona como un material de referencia para el desarrollo de componentes electrónicos de alta eficiencia.

7 Los materiales de cambio de fase (PCM, por sus siglas en inglés Phase Change Materials) son compuestos termoactivos cuya principal propiedad radica en su capacidad para absorber, almacenar y liberar energía térmica durante su transición de estado físico, típicamente entre las fases sólida y líquida. Este fenómeno de cambio de fase, que ocurre en un rango de temperatura prácticamente constante, permite una regulación térmica pasiva altamente eficiente.

8 Las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) constituyen un enfoque emergente que reorienta la planificación ambiental hacia modelos más integrados, resilientes y sistémicos. Este concepto implica el aprovechamiento deliberado de los procesos ecológicos y la funcionalidad de los ecosistemas como medios para enfrentar desafíos complejos, como la gestión del agua, la adaptación al cambio climático o la regeneración urbana, reconociendo simultáneamente su valor intrínseco y su potencial como infraestructura sostenible y multifuncional. Desde una perspectiva técnico-ambiental, las SbN articulan principios de ecología aplicada con criterios de diseño territorial, promoviendo intervenciones que combinan eficiencia operativa con restauración ecológica.

9 El Pacto Verde Europeo (European Green Deal), presentado por la Comisión Europea en diciembre de 2019, constituye una estrategia marco de carácter integral orientada a la descarbonización progresiva del modelo económico de la Unión Europea. Su objetivo central es alcanzar la neutralidad climática en el horizonte del año 2050, posicionando al bloque comunitario como referente global en materia de transición ecológica. Esta iniciativa articula un conjunto de políticas públicas, instrumentos regulatorios y mecanismos de financiación dirigidos a la reducción de emisiones y a la promoción de un crecimiento económico sostenible, la mejora de la calidad de vida urbana y rural, y la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad, integrando así consideraciones ambientales, sociales y económicas en una visión estratégica unificada.

10 El diseño para la adaptabilidad (Design for Adaptability) constituye una estrategia proyectual orientada a la concepción de sistemas, productos o entornos construidos que puedan ser modificados, reconfigurados o reutilizados con facilidad a lo largo de su ciclo de vida. Este enfoque, que se aparta de modelos funcionalistas de carácter fijo o unívoco, introduce la posibilidad del cambio como un atributo inherente desde las fases iniciales del diseño. En el ámbito arquitectónico, se traduce en soluciones espaciales y constructivas capaces de responder a transformaciones programáticas, tecnológicas o contextuales, favoreciendo la longevidad funcional de las edificaciones y una mayor eficiencia en el uso de recursos materiales y energéticos. La adaptabilidad se manifiesta, por tanto, como un principio técnico y conceptual que articula flexibilidad, reversibilidad y resiliencia dentro del proceso proyectual.

11 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en septiembre de 2015 por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, constituye un marco normativo de alcance global que establece directrices comunes para enfrentar los principales desafíos ambientales, sociales y económicos contemporáneos. Concebida como un plan de acción universal, esta agenda articula 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas asociadas, cuyo cumplimiento busca orientar las políticas públicas, las estrategias sectoriales y las prácticas institucionales hacia un modelo de desarrollo más equitativo, resiliente y ambientalmente sostenible. Desde una perspectiva de planificación territorial y diseño urbano, la Agenda 2030 ofrece un conjunto de principios rectores que promueven la integración sistémica entre crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.

12 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen el núcleo operativo de la Agenda 2030 y configuran un conjunto estructurado de metas interdependientes que orientan la acción global hacia la erradicación de la pobreza, la protección de los ecosistemas y la promoción de condiciones de vida dignas, equitativas y sostenibles. Adoptados como continuación y ampliación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los ODS representan una evolución conceptual significativa al adoptar un enfoque más ambicioso, universal e integrado. A diferencia de los ODM, que se enfocaban primordialmente en los países en desarrollo, los ODS se aplican de forma transversal a todas las naciones, reconociendo la naturaleza global, compleja y sistémica de los retos asociados al desarrollo sostenible. Su estructura promueve la articulación entre políticas públicas, planificación territorial y acción climática, generando un marco de referencia operativo tanto a escala local como internacional.

13 (Rolnik,2018)

14 El proyecto SPHERE es una iniciativa Horizonte 2020 financiada por la Unión Europea. Su objetivo central es optimizar todo el ciclo de vida de los edificios residenciales – desde el diseño y la construcción hasta la operación y el final de su vida útil – aprovechando tecnologías digitales avanzadas.

Bibliografía:

European Commission. A European Green Deal. 2019. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en.

International Energy Agency (IEA). Global Status Report for Buildings and Construction 2021. UNEP, 2021.

Naciones Unidas. «Objetivos de Desarrollo Sostenible.» https://sdgs.un.org/goals.

Naciones Unidas. «Acuerdo de París.» https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement.

Raghad Abdulla Ahmed; Khawola F. Mahmoud; Kossay K. Alahmady, y Randa H. Mohamed, “Green education’s role in advancing sustainable architectural practices.”, Al-Qadisiyah Journal for Engineering Sciences, 18(2), (2025), pp. 131-139. https://doi.org/10.30772/qjes.2024.153695.1393

Rolnik, Raquel. “La guerra de los lugares: La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas.” Traficantes de Sueños, 2018.

Sphere Project. «Service Platform to Host and sharE REsidential data.» https://sphere-project.eu/.

UNEP. «2022 Global Status Report for Buildings and Construction: Towards a Zero-Emission, Efficient and Resilient Buildings and Construction Sector.» 2022.

World Green Building Council. «Bringing Embodied Carbon Upfront.» 2019.

Zari, Maibritt Pedersen. “Ecosystem Services Analysis for the Design of Regenerative Built Environments.” Building Research & Information, vol. 43, no. 3, 2015, pp. 354–366.

Zuo, Jian, et al. «Green building research – current status and future agenda: A review.» Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 30, 2014, pp. 271–281.

Nota:

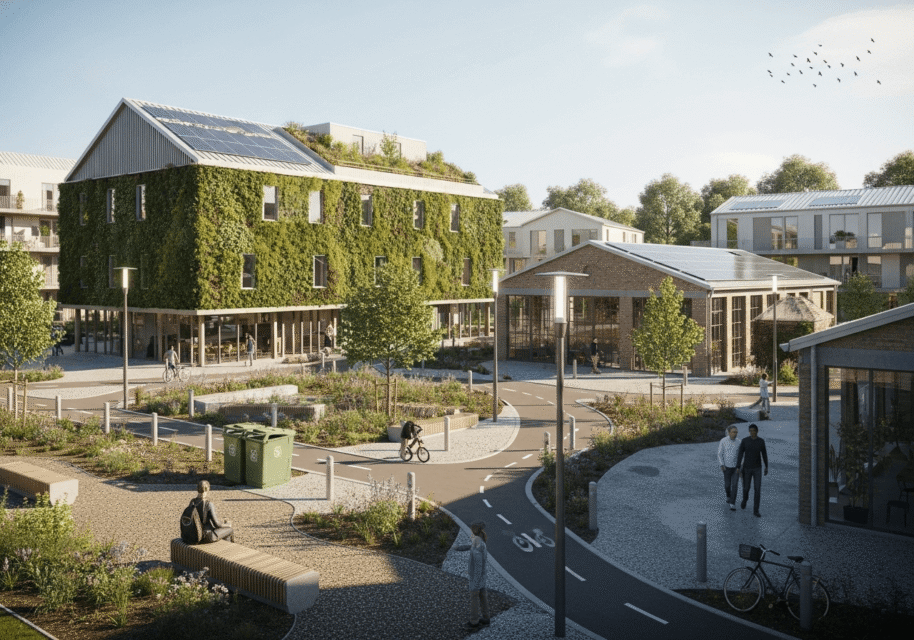

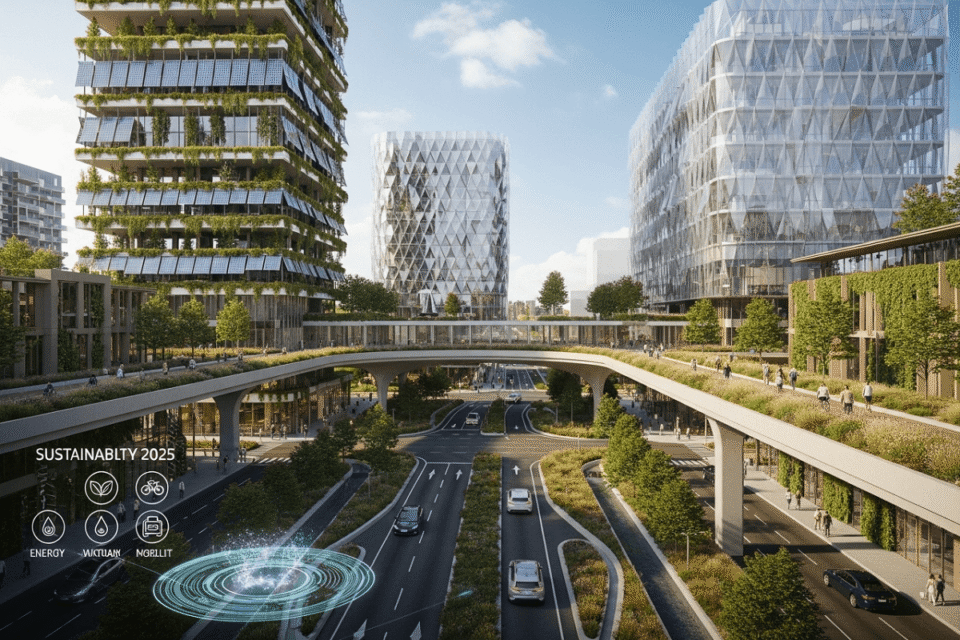

Las imágenes incorporadas en el presente trabajo no corresponden a registros fotográficos documentales ni a representaciones empíricamente verificables de los entornos urbanos analizados, sino que han sido generadas mediante herramientas de inteligencia artificial con fines meramente ilustrativos y representativos del contenido temático abordado.

TECNNE | Arquitectura y contextos ©Marcelo Gardinetti 2021 Todos los derechos reservados.

El contenido de este sitio web está protegido por los derechos de propiedad intelectual e industrial. Salvo en los casos previstos en la ley, su reproducción, distribución, comunicación pública o transformación sin la autorización del titular de los derechos es una infracción penalizada por la legislación vigente. – Justificación del uso de imágenes y fotografías: – se utilizan las fotografías porque tratan de una obra artística y o arquitectónica significativa – la imagen solo se utiliza con fines informativos y educativos – la imagen está disponible en internet – la imagen es una copia de baja resolución de la obra original y no es apta para uso comercial – En todos los casos se menciona el autor –